今年度のまちむら寄り添いファシリテーター養成講座では「フィールドスタディ2024」と題し、身近な人々の声に耳を傾けながら、未来につながるアクションを守り立てるまちむら寄り添いファシリテーターの魅力と可能性についてモデル地域に入って学び、その知恵を持ち帰ることを目指す、実践型フィールドスタディを開催しました。

上田フィールドスタディのまとめを掲載しました

《開催概要》

メンバー:4名

フィールド・コーディネーター:藤川 まゆみさん((特非)上田市民エネルギー 代表)

ラーニング・ファシリテーター:広石 拓司さん (株式会社エンパブリック)

フィールドスタディの目的

上田地域では、N PO法人上田市民エネルギーの活動の経験も踏まえ、ゼロカーボンを一つの契機として、地域のこれまでを丁寧に見直した上で持続可能な地域に向けての対話とアクションを進める「上田リバース会議」を住民主体で実践してきました。そこから「上田ビジョン研究会」として、サステナブルな地域を考える動きも始まっています。

「上田リバース会議」では、これまでのまちづくりワークショップの課題であった「集まった人の思いやアイデアを出し、共有して終わりがち」「行政主導の事業目的に沿って場を進める」といった課題を乗り越え、地域の現状のデータ分析を行い、人口減少・高齢化、まちづくり環境、経済を含めて地域を包括的に捉えた上で、住民の力を活かす未来志向の対話を進めてきました。

住民が地域の各種データを集めて分析し、またそれを基に話し合う中で、自分達が思い込みで話していることが多いこと、別々のことのように思えていた多くの問題がつながっていること、問題が起きる構造を見直して初めて持続可能な地域に近づいていけることに気付いていくことができました。そのプロセスを通して、地域づくりにスイッチが入る人が増え、今まで参加できていなかった人が参加したり、市役所ともポジティブな関係を構築したりしていくことができたのです。

「上田リバース会議」には、地域の未来づくりを住人が主体的に始めるためのヒント、ゼロカーボンのような大きな課題にどうしたら住民が共に向き合っていけるのかを考えるヒントが数多くあります。

フィールドスタディの流れ

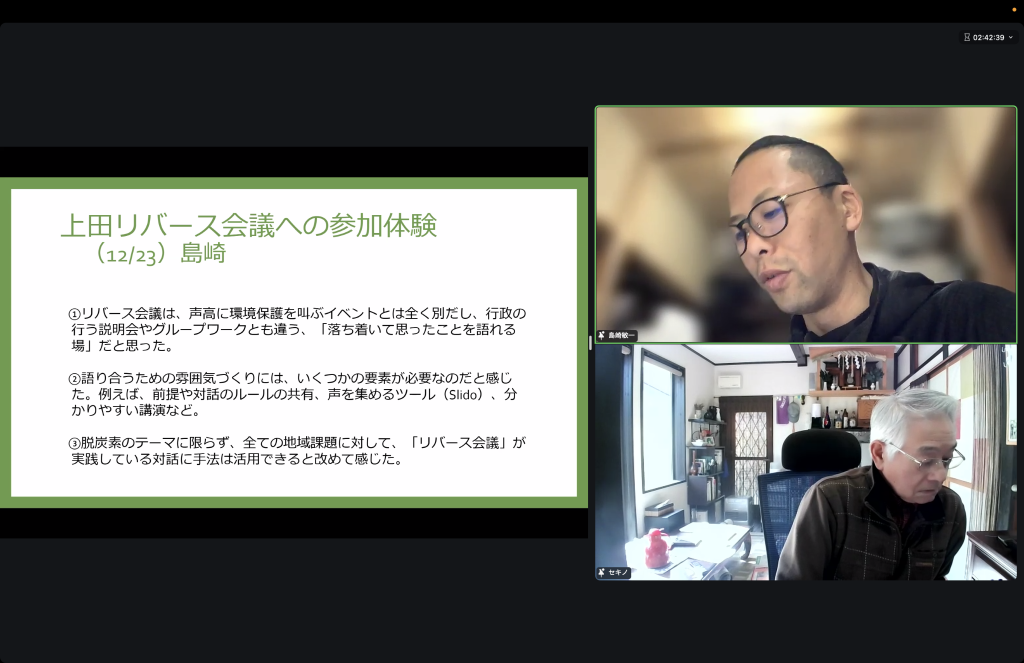

上田のフィールドスタディでは、上田リバース会議の運営に関わった関係者の皆さんや、リバース会議に参加している皆さんにインタビューを行い、このような場づくりが人々にとってどのような場所になっているのか?地域の中で行政と住民が共に未来を描くプロセスはどのようにして実現できるのか?を考えました。

フィールドスタディ活動内容・インタビューは下記のように行いました。

| 時期 | フィールドワーク活動 | インタビューさせていただいた方(計10名) |

| 9月下旬 | ・上田市街地まちあるき ・上田リバース会議のレクチャー | ・藤川まゆみさん |

| 10月〜12月 | ・リバース会議の関係者へのインタビュー ・上田リバース会議(12月)への現地参加 | ・リバース会議立ち上げ・アドバイザー田中さん ・上田市にある岡崎酒造 岡崎さん ・上田ビジョン研究会の佃さん ・活動協力者の中村茉帆さん ・リバース会議登壇者、参加者(学生時代)の五十嵐さん |

| 1月〜2月 | ・フィールドスタディのインタビューを受けて、受講生の学びを地域の方々に発表する「学びのお返し会」の実施 | ・岡崎酒造 沼田さん ・リバース会議参加者 武田さん ・上田市役所(会議参加者・協力者)平田さん |

フィールド地域での学びのお返し会

1/28(火)には、今回のフィールドスタディを受けて学んだことをフィールド先の皆さんにお返しする中間報告の会を実施しました。

フィールドスタディからの学び

2025年3月1日(土)に実施した4地域でのフィールドスタディの最終報告会では、中間発表の内容を踏まえて改めて

・どのようなコミュニケーション・関係づくりによって、各フィールドのような良い事例が生まれたのか?

・それらのインタビューを踏まえて、受講生一人一人が感じた「自分自身の考え・見方・自己認識の変化」とは?

について、4地域それぞれ+個人発表も行いました。

発表内容まとめ

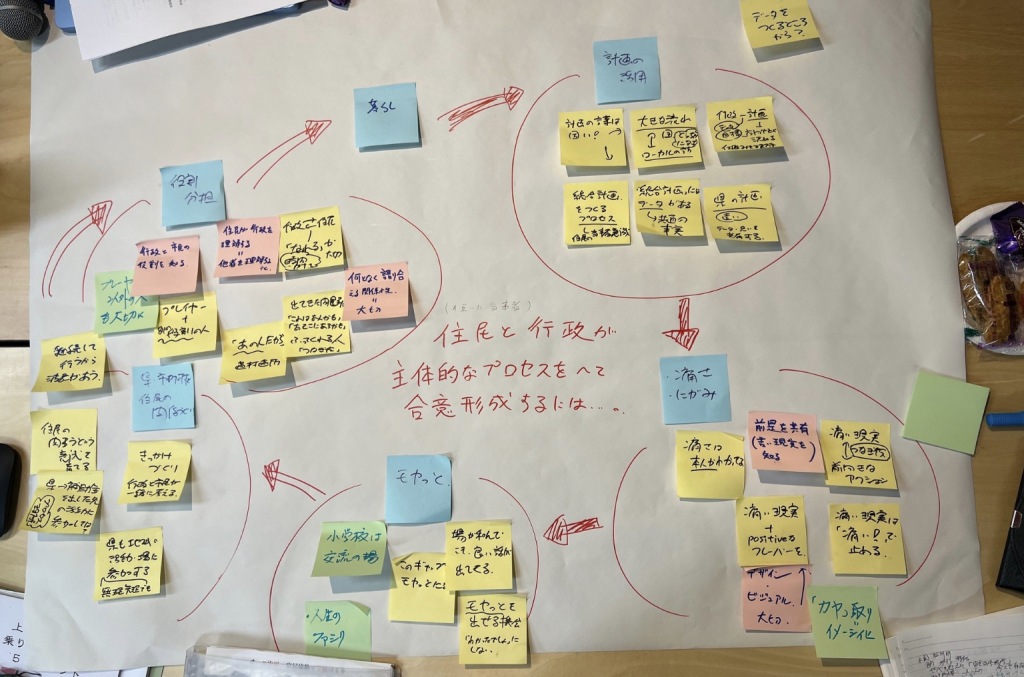

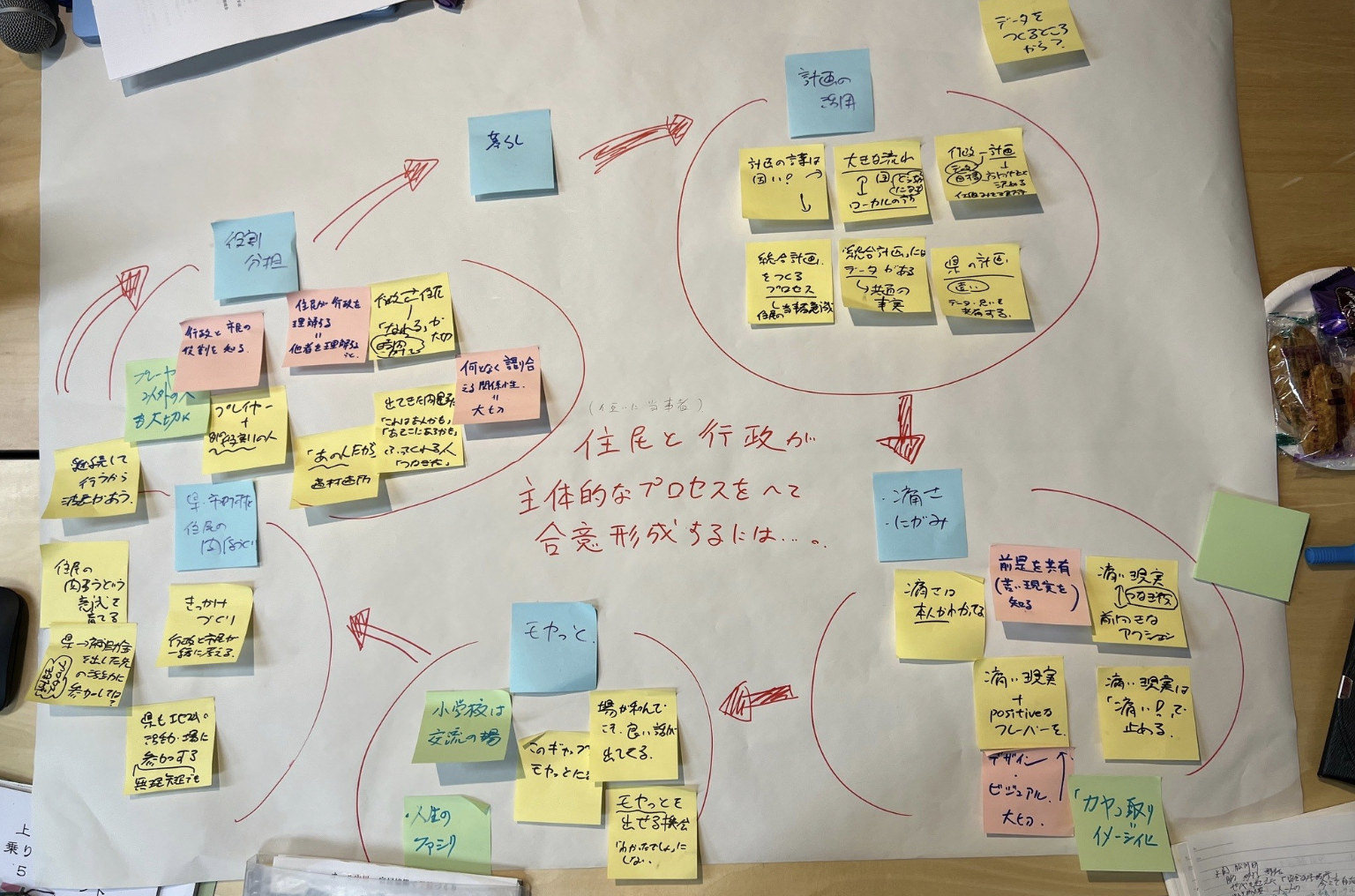

上田チームは、住民や行政との対話を通じて地域の課題とどのように向き合っていったら良いのか考えました。

特に、大学の田中教授へのインタビューを通じて、政策決定には時間がかかるからこそ多様な関係者との丁寧な

話が不可欠であることを改めて感じました。

このフィールドスタディを通じて、地域課題を客観的なデータと向き合いながら捉えることの重要性を感じました。データを活用し、現実の課題を直視することで、より具体的な議論を進めることができます。

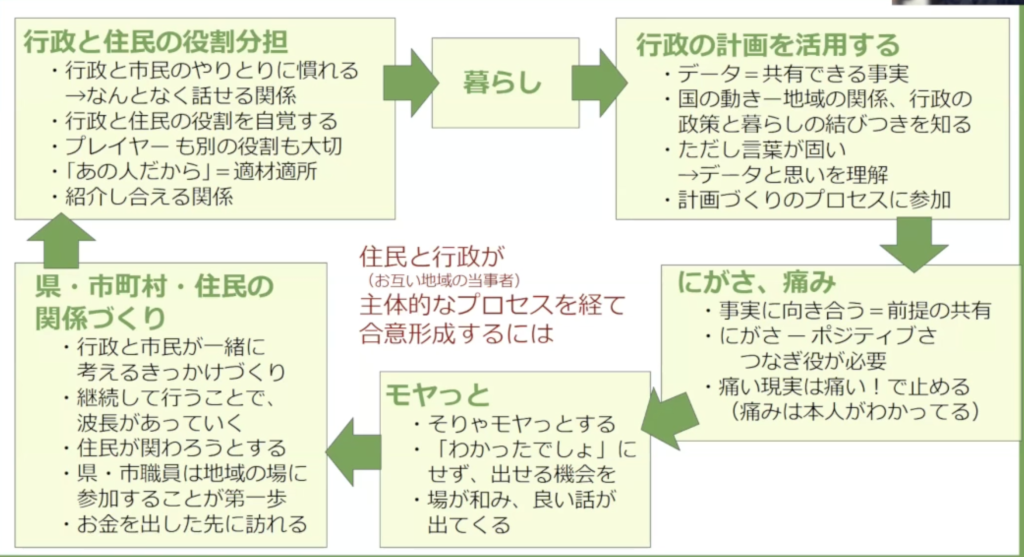

さらに、リバース会議のように、行政と住民が主体的に合意形成を図るプロセスでは、対話の場を設け、違和感や疑問を自由に表現できる雰囲気づくりが不可欠であることも知り、改めて地域の場づくりの必要性やポイントを学びことができました。

フィールド受け入れ先より

今回フィールドスタディの受け入れ先になってくださったフィールドコーディネーターの方から、コメントをいただきました。

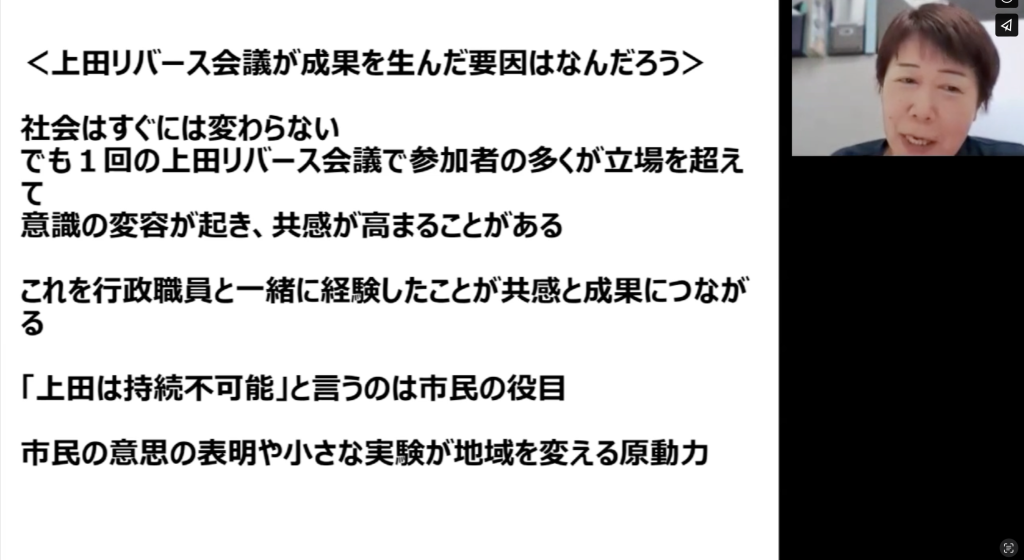

リバース会議は継続しながら偶然も活かしながらデザインしてきたせいか、ポイントが多く、コミュニケーションのニュアンスも経験してはじめて感じられることも多かったかと思います。

また、人によって感じ方も違うので、それぞれの意図や思いを汲み取るためにご苦労してくださり感謝します。

それなりに成果を生んできた上田リバース会議のエッセンス(あるいはノウハウ)を他の地域でも使えるんじゃないかと思っていたタイミングでしたので、とてもありがたく、学びがたくさんありました。

((特非)上田市民エネルギー・藤川まゆみさん)