まちむら寄り添いファシリテーター 養成講座 フィールドスタディ@上田

地域の未来づくりを住人が主体的に始めるプロセスを「上田リバース会議」から学ぼう

「地域の未来を考える場づくり」を行っても、地域の現状の漠然としたイメージ、参加者の見えている現状から話しあう場になったり、思い付きのアイデアを言いっぱなしになったり、難しい課題は後回しにしてしまったりしてしまいがちです。

「地域の現状にしっかり向き合い、構造的な課題を理解した上で、多様な主体が自ら積極的に持続可能な地域づくりに参加していくプロセス」とは、どのようなことなのか?どうすれば実践できるのか?

ゼロカーボンをきっかけに、地域を見直し、これから必要な変化を共に考える仲間を広げていった「上田リバース会議」から学びました。

上田リバース会議(上田市)

上田地域では、N PO法人上田市民エネルギーの活動の経験も踏まえ、ゼロカーボンを一つの契機として、地域のこれまでを丁寧に見直した上で持続可能な地域に向けての対話とアクションを進める「上田リバース会議」を住民主体で実践してきました。そこから「上田ビジョン研究会」として、サステナブルな地域を考える動きも始まっています。

「上田リバース会議」では、これまでのまちづくりワークショップの課題であった「集まった人の思いやアイデアを出し、共有して終わりがち」「行政主導の事業目的に沿って場を進める」といった課題を乗り越え、地域の現状のデータ分析を行い、人口減少・高齢化、まちづくり環境、経済を含めて地域を包括的に捉えた上で、住民の力を活かす未来志向の対話を進めてきました。

住民が地域の各種データを集めて分析し、またそれを基に話し合う中で、自分達が思い込みで話していることが多いこと、別々のことのように思えていた多くの問題がつながっていること、問題が起きる構造を見直して初めて持続可能な地域に近づいていけることに気付いていくことができました。そのプロセスを通して、地域づくりにスイッチが入る人が増え、今まで参加できていなかった人が参加したり、市役所ともポジティブな関係を構築したりしていくことができたのです。

「上田リバース会議」には、地域の未来づくりを住人が主体的に始めるためのヒント、ゼロカーボンのような大きな課題にどうしたら住民が共に向き合っていけるのかを考えるヒントが数多くあります。

藤川まゆみさん、広石拓司さんによるフィールド紹介

冊子「上田の大危機を乗り越える5つのヒント」

リバース会議の立ち上げにあたり、地域データを住民が分析した上で、上田の持続可能性の危機と今後に必要なことをまとめた冊子です。現在でも議論のベースとして共有されています。

上田のフィールドスタディでは、上田市のまちあるき、上田リバース会議への参加に加えて、推進役の藤川まゆみさんに加えて、上田リバース会議の運営協力者、リバース会議参加者、市職員の6名に聞き書きを実施し、チームで議論を深めました。

1)上田リバース会議を知ろう(24/9/29)

事前学習では上田リバース会議の録画を視聴し、当日は上田市中心部のまちあるきを通して上田のまちの様子や地域活動者のお話を伺った上で、藤川さんから上田リバース会議の背景、基本的な考え方、実施内容を説明いただきました。

藤川さんは「上田市民エネルギー」で市民出資による太陽光パネル事業を展開してきました。その中で、そもそも地域は地域可能なのか?という問いから、実際に市に関するデータを自分達で分析しました。そこで見えてきたのは、このままでは上田が持続可能ではないこと、同時に、公共交通やまちなかの活性化など地域の持続可能性を考えることは環境面からも持続可能性を高めることができるという気づきでした。そこから、上田の持続可能性を住民主体で考えるリバース会議が始まったのです。藤川さんはファシリテーター役を務め、多くの人が参加できる仕組みを考えて企画、運営をしていることもわかりました。

2)聞き書きを通して理解を深める(10月~11月)

上田リバース会議が効果的に展開できたのはなぜか? 地域や参加者にとってどんな意味があったのか? それを理解するために、上田リバース会議に関わった関係者の方に聞き書きの活動を行いました。

<ご協力いただいた方>

・田中信一郎さん 千葉商科大学教授 :アドバイザー

・岡崎謙一さん 岡崎酒造 社長、上田ビジョン研究会

・佃梓さん 上田ビジョン研究会 初期メンバー(医療)

・中村茉帆さん 活動協力者

・五十嵐千紗さん 登壇者・参加者(学生時代に参加)

・平田佳久さん 上田市役所(会議参加者・協力者)

上田リバース会議は、藤川さんが田中信一郎さんに相談したことから始まりました。田中さんがアドバイスしたのは、地域を思い込みやイメージで話すのではなく、データに基づいて話さなければ説得力は高まらないということです。そこで、藤川さんたちは行政の計画などにあるデータを集め、分析を始めたのです。

上田リバース会議には、地元の酒造会社の社長である岡崎さん、地域の精神医療の仕事をする佃さんなど多様な分野の人が関わっています。それぞれの立場から見た上田リバース会議についてお話を伺いました。

参加者にとってリバース会議はどのような場だったのか。参加者であり、市民代表で登壇した経験もある中村さん、五十嵐さんからお話を伺いました。また、リバース会議は市民主導で始まりましたが、会を進めるごとに市役所の参画も深まっていき、協働の活動も広がりました。市職員の視点からのご意見もいただきました。

また、実際に期間中に開催された上田リバース会議にメンバーが参加し、会議の雰囲気を知ると共に、参加者の方からお話も伺いました。

3)リバース会議の意義、成功のポイントを分析する(12月~1月)

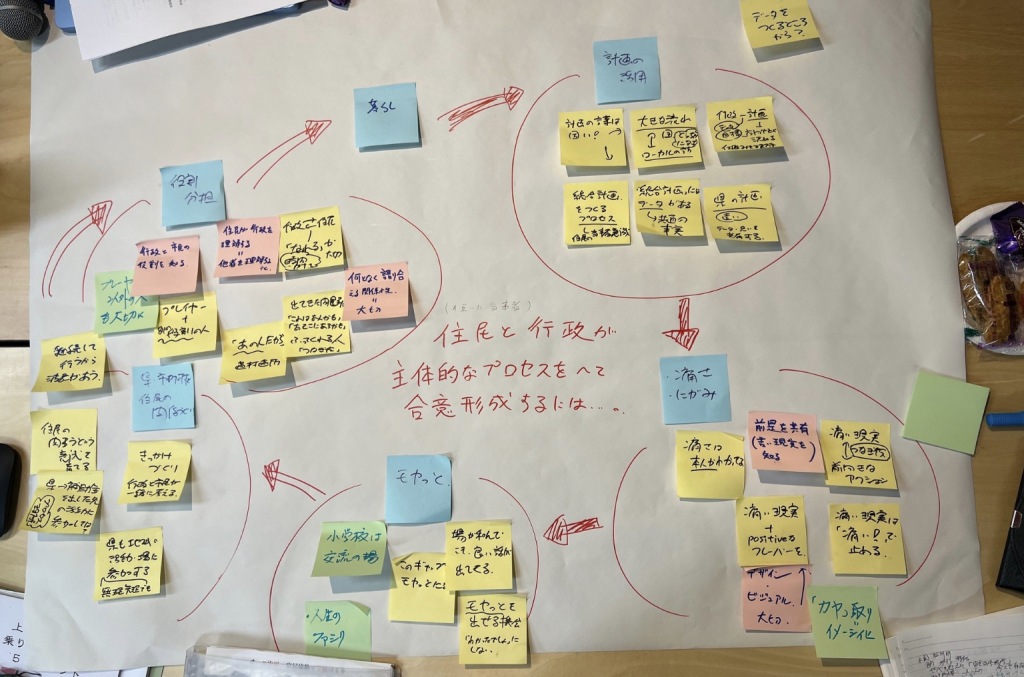

聞き書きや体験を通して考えた上田リバース会議のポイント、そこからの学びをチームメンバーで議論を重ねました。

「データを基にするから立場も価値観の違いも超えて対話ができる」

「聴く姿勢、相手の関心・視点を理解することの大切さ」

「モヤっとしたことを話せる大切さ」など多くのキーワードが出されました。

そして、リバース会議で大切にしていることは、意外と当たり前のことなんだけど、それが多くの場できていないことに改めて気付きました。メンバーからは、理念だけになりがちなものを現実に動かしている上田リバース会議には、民主主義が機能するヒントがここにある!というコメントもありました。

4)学びを地域の方にお返しする会(25/1/28)

メンバーによるフィールドスタディで考えたこと、学びの活かし方を、藤川さん、地域の方にお伝えする会を開催しました。聞き書きの内容や分析項目も多岐にわたるものであったこと、発表に加えて意見交換が盛り上がったこともあり、予定の60分を超えて120分近い会となりました。

当日参加者

藤川さん、聞き書き協力者:佃さん、中村さん、五十嵐さん

岡崎酒造 沼田さん、リバース会議参加者 武田さん

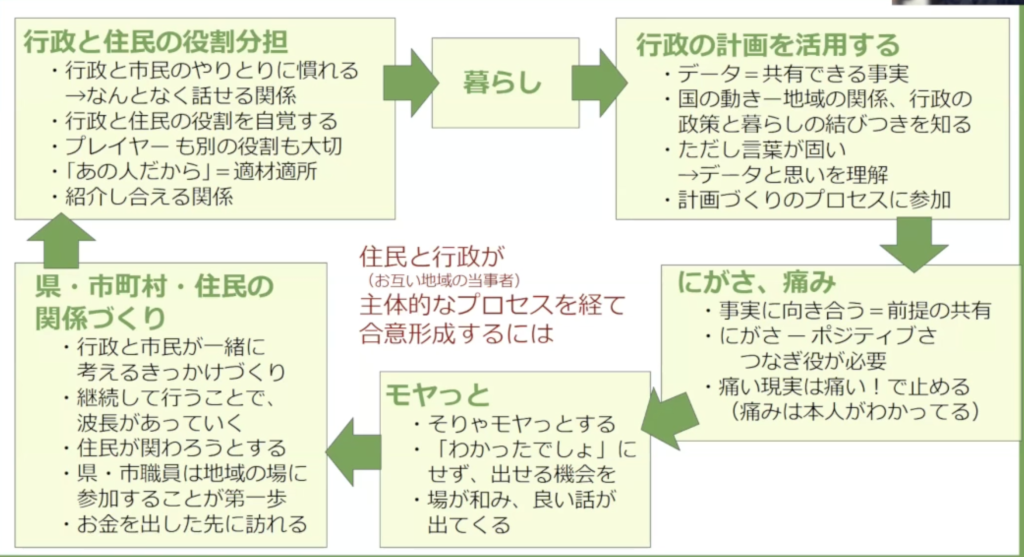

リバース会議のような場を展開し、学びを活用するために

- 人口減少社会、気候変動など時代の大きな変化を語ることが大切

「大きな流れ ー 国の方針 ー 自治体の計画 - 地域の動き」のつながりをまち全体で理解する - 行政の個別テーマの計画・データ

+それを踏まえて、民間の活動も組み合わせたそれぞれの役割

+お金の要素(動かすために必要な議論) - 事実に向き合うと、今の「痛い現実」を見る・直面する

⇒「この現実は、自分のまちのことだ」と思うと当事者意識になる! - ただし「痛い現実だけでは辛くなる」⇒ そこに未来志向や希望のフレーバーを加える!(上田は藤川さんの人柄、前向きさも大きい)

- 大きな変化を前提にするもやっとを出せる『もやっとゼミ』のような場づくり

<姿勢>これだけの変化なんだから、モヤっとして当然だからモヤっと歓迎!

<ポイント>モヤっとを言葉にしてくれる人を見つけ出す(不平不満だけの人でなく、未来に向かってモヤっとできる人=検証しながら考えている人) - モヤっとを出せる場は、自分の関心・意見を拾い上げてくれる、自分の意見を尊重してくれることの象徴

=モヤっとを促す、歓迎される感じは、自分のことを話していいと思える。

→「自分のテーマと紐づけて考えていいんだ!」と思えると、自分事になる

→一人のリーダーがまとめるのではなく、それぞれが小さなリーダーとなって動き出す - データによって前提を共有するから、異なる立場の人が話すことができる。前提がバラバラのまま話すと喧嘩になるが、共通基盤があると何が大切かを確認しながら話すことができる

- この人に参加してほしい、この人だから話してほしい!

この人が行っているから参加する

・・・「この人」という顔の見える関係は大切!

上田リバース会議に学ぶ、地域のこれからの議論の共通基盤として必要なこと

- 目指したいゴールは、企業、地域活動、当事者らが前提を共有した上で対話し、 未来に向けて役割分担ができ、それぞれが自分の領域で動き出せるようになること

- 議論のベースに行政のデータや計画を組みこむことは、「行政がしたいこと・目指すことを市民が理解しようとしている」という姿勢になる。市民が行政の声を聞こうとするから、行政も市民と一緒に考えようという姿勢になることができる。

- 基盤は一度にできないので、対話の場をつくって声をかける、現場を共有する、 当事者の声を聞くなどアクションをしながら一緒に考えてつくることが大切

- 地域を動かす上で行政の政策は重要。行政と市民が一緒に学び、認識を共有し、 変化につながる政策への賛同を伝えることは、変化の実現への強い後押しになる。

- 経済の話をしないと「現実的」にならない。現実を感じるのはお金。お金がないと進んでいかないので、どういう裏打ちが必要かという議論が大切。

住民と行政が主体的なプロセスを経て合意形成するには?

最終報告会(2025年3月1日開催)での上田チーム発表動画

■フィールドコーディネーター(FC) 藤川まゆみさん

リバース会議は継続しながら偶然も活かしながらデザインしてきました。ポイントは多くあると思っていますが、コミュニケーションのニュアンスのようなものもあり、経験してはじめて感じられることも多かったかと思います。

今回、関係者の方に聞き書きしていだいた内容は、私も初めて聞くことも多く、第3者の聴き手がいることの大切さにも気づきました。人によって感じ方も違うので、それぞれの意図や思いを汲み取るためにご苦労してくださったと思います。

また、リバース会議は、聞き書きの対象者の方以外にも多くの上田ビジョン研究会のメンバーによって形になってきたし、私も助けられてきたと改めて感じました。

地域の持続可能性はどこでも課題となっていて、上田でそれなりの成果を生んできた上田リバース会議のエッセンス(あるいはノウハウ)を他の地域でも使えるんじゃないかと思っていたタイミングでしたので、今回の分析はとてもありがたく、私にとっても学びがたくさんありました。

行政と市民が一緒に学び、認識を共有するってすごく大事だと思っています。例えば、このリバース会議の中で、当初は上田市のCO2削減目標は低めでしたが、みんなで議論する中で「もっと高く設定できるんじゃないか?」という話になり、最終的に県と同じかそれ以上の目標に引き上げたということがありました。

市民の皆さんが「それなら賛同するよ!」という声から、行政も「じゃあやろう!」となるし、それが結果的に脱炭素先行地域の制度を取ることにもつながっています。今はエネルギー会社を自分たちで作るところまで来ていて、これもやはりリバース会議で共感が生まれたからこそできたことなんです。

■ラーニングファシリテーター(LF) 広石さん

リバース会議には学生や高校生も結構来てて、気になったら覗いてみる、みたいな感じで関わってくれています。そういう人たちが自分たちで話せる場があるといいなと思いますし、やはり「この人が言うなら聞こう」といった顔の見える関係って大事だと思います。もちろん、個人に依存しすぎるのは良くない面もありますが、信頼関係が地域づくりの推進には欠かせないと思います。

また、脱炭素のような大きな課題に対して、国の動きや、地域との関係、行政の政策と暮らしの結びつきなど、データはあっても関心を持ってしっかり見られていることは少ないと感じています。しかし、上田リバース会議にように、「これってどうなんだっけ?」というモヤモヤしたことを話し合う中で、だんだん、それぞれの関わりができて、役割分担が生まれて、そこから協働が生まれる。それが地域づくりなんだと思っています。

フィールド・コーディネーター(FC)

藤川まゆみ NPO法人 上田市民エネルギー理事長

広島県福山市出身。長野県上田市で 2007年に発足した映画上映実行委員会『六ヶ所会議 in うえだ』の活動が母体とな り、自然エネルギー信州ネットの後押しで、2011年11月より市民主導型・参加者が主人公の発電 事業『太陽光パネル相乗りくん』を開始。2020年より、上田市を持続可能なまちにするために、市民・行政・事業者・金融機関・議員が参加し、垣根を越えて対話する場「上田リバース会議」を開催する。

・NPO法人 上田市民エネルギーについて

https://eneshift.org/about-us/

・上田リバース会議について

https://ueda-vision.jimdosite.com

ラーニング・コーディネーター(LC)

広石拓司 株式会社エンパブリック代表

「思いのある誰もが動き出せ、新しい仕事を生み出せる社会」を目指し、地域や組織の人たちが知恵と力を持ち寄る場づくり、仕事づくりに取り組む。社会起業家の育成、ビジネスと地域との協働など、協働による社会課題解決の場づくりを進める。サステナビリティ推進の中で脱炭素の地域づくり活動のアドバイザー、ファシリテーターも努める。慶應義塾大学総合政策学部、立教大学経営学部等の非常勤講師も務める。

・株式会社エンパブリック https://empublic.jp/

・ネットラジオ「empublicの一語一歩」

・書籍「ソーシャルプロジェクトを成功に導く12ステップ」。