住民と建物が共に生きることがつくる豊かさを、旧黒川小学校と地域のつながりから学ぼう

今年度のまちむら寄り添いファシリテーター養成講座では「フィールドスタディ2024」と題し、身近な人々の声に耳を傾けながら、未来につながるアクションを守り立てるまちむら寄り添いファシリテーターの魅力と可能性についてモデル地域に入って学び、その知恵を持ち帰ることを目指す、実践型フィールドスタディを開催しました。

本記事では、県内4地域(上田・木曽・佐久穂・駒ヶ根)で実施したそれぞれのフィールドワークのまとめをご紹介します。

《開催概要》

メンバー:6名

フィールド・コーディネーター:竹脇 恵美さん(ふるさと体験 木曽おもちゃ美術館 館長)

ラーニング・ファシリテーター:新 雄太さん (東京大学大学院 工学研究科助教)

フィールドスタディの目的

2022年に開場した木曽おもちゃ美術館は、木曽の伝統文化にふれる「ふるさと体験」と「木のおもちゃの魅力発信」の場として多くの方が訪れています。

この施設の魅力を高めているのが、旧黒川小学校の築90年以上になる木造建築の校舎です。美術館の「たいけんのやかた」では、歴史あふれる旧校舎の趣をそのまま活かし、地域に語り継がれるさまざまな「ふるさと体験」と、地域文化を後世に伝える民具や玩具を鑑賞できるようになっています。

実は、この旧黒川小学校の建物は、建設時に地元の人たちが木材を提供し、建設に協力して出来た木造校舎は、1997年に閉校後、2002年にリノベーションされ体験交流施設として活用されてきました。

地域にとって「学校」は、教育施設であるだけでなく、住民の思い出の共有やコミュニティ形成の拠点としての意味もあります。人口減少の中で教育施設として閉校したとしても、その建物は地域コミュニティにとっての意味も踏まえて存続や活用を議論することが大切でしょう。

旧黒川小学校は地域の人の思いが詰まっているものとして大切にされてきたからこそ、閉校後もコミュニティ施設となり、ふるさとを伝える施設として活用されています。この旧校舎はただの建造物ではなく、まちの人と共に生きている存在と言えるかもしれません。

旧黒川小学校の建物は地域にとってどのような存在なのか、建物にどのような思いを持ってきたのか、そして木曽おもちゃ美術館として活用されていること、これからの未来をどう考えているのか。

このまちで「建物と住民のこれまで、今、これから」を理解することは、廃校の利活用はもちろん、空き家や使われていない建築物の活用を考えている方にも、また新しく地域に建築物を建て、運営する方にとっても、建物と地域のつながりを考える多くのヒントを得られることでしょう。

<フィールド資料>

・ふるさと体験木曽おもちゃ美術館 ホームページ

(館内案内→「たいけんのやかた」)

・「体験棟 木造校舎の魅力を探る」に校舎の写真が掲載(外部サイト「里の物語」より)

・旧黒川小学校築造90周年企画(2018年 木曽町役場ホームページ)

フィールドスタディの流れ

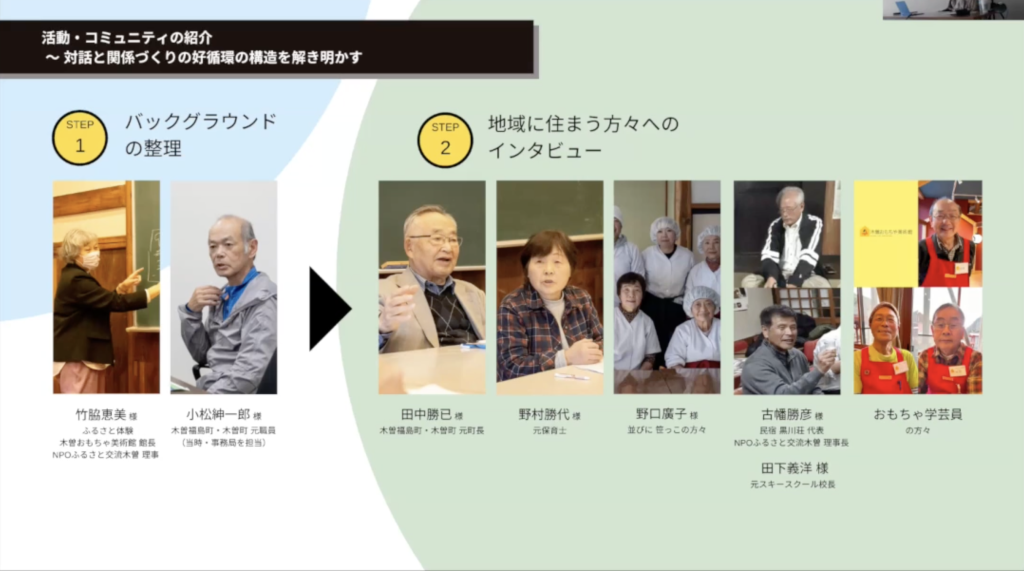

木曽でのフィールドスタディでは、旧黒川小学校の卒業生や、前身の「ふるさと体験館」から関わっている皆さん、現在美術館のボランティアをされている皆さんなど、木曽おもちゃ美術館の歴史をふかぼるインタビューを行いました。

フィールドスタディ活動内容・インタビューは下記のように行いました。

| 時期 | フィールドワーク活動 | インタビューさせていただいた方 |

| 9月下旬 | 先ずは、施設の見学を通じ、山間部ならではの古き農村の暮らしの様子とともに、 木曽檜を活用したおもちゃで遊ぶ現代のライフスタイルの様子を拝見しました。 続いて、「なぜ、築90年以上にもなる旧黒川小学校を利活用することによって、 これまで関わってきた人々の想いを繋いでいくのか」について、 木曽おもちゃ美術館の成り立ちやボランティアによる運営の様子、 地域の方々との関わりについて、館長にインタビューを行いました。 | ・竹脇恵美さん |

| 10月 | 当時行政の立場で関わったKさんから、首長を中心としたまとまりの強い黒川地域ならではの特性や、 補助金をも活用したふるさと体験館の立ち上げの経緯、維持管理を行うNPO法人の組織 についてのお話を聞くことが出来ました。 | ・行政職員Kさん |

| 11月 | ・旧黒川小学校がふるさと体験館から木曽おもちゃ美術館に至った経緯についてインタビュ ・木曽の伝統食を手作りし、販売する「笹っこ」の皆さんから、黒川小学校が学校としての歴史を閉じる当時のことや変化、想いについてインタビュー (受講生からのコメント) 木曽地域は、戦国末期にあった侵攻を黒川三郎が撃退したところから、近代にも続く団結力の強さの背景であった。土地は山林所有率が高く山と共に共同生活をしてきた。当時黒川小学校に通学していたNさんからは当時の生活風景が伺えた。家には機織り機があり養蚕を行い木曽馬も地域の人たちも共生が当たり前であった。 | ・元木曽町町長Tさん ・旧黒川小学校卒業生Nさん ・元役場職員Tさん ・現おもちゃ美術館理事長Hさん ・笹っこメンバーの皆さん |

| 12月 | ・学芸員の方におもちゃ美術館に携わるようになった経緯と、施設の今後の姿についてインタビュー | ・おもちゃ美術館学芸員の皆さん3名 |

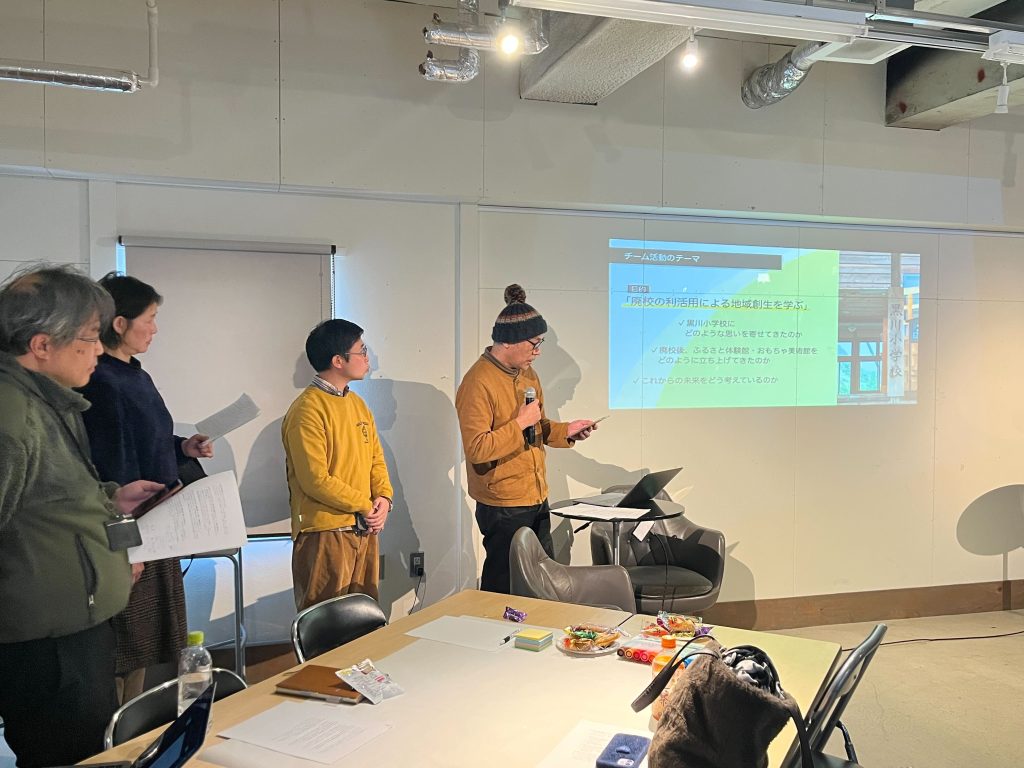

フィールド地域での学びのお返し会

2/25(火)には、今回のフィールドスタディを受けて学んだことをフィールド先の皆さんにお返しする中間報告の会を実施しました。

フィールドスタディからの学び

2025年3月1日(土)に実施した4地域でのフィールドスタディの最終報告会では、中間発表の内容を踏まえて改めて

・どのようなコミュニケーション・関係づくりによって、各フィールドのような良い事例が生まれたのか?

・それらのインタビューを踏まえて、受講生一人一人が感じた「自分自身の考え・見方・自己認識の変化」とは?

について、4地域それぞれ+個人発表も行いました。

発表内容まとめ

木曽チームは、木曽町の地域づくりや歴史、移住者の視点を学ぶため、移住者でありおもちゃ美術館の館長を務める竹脇さん、役場関係者の方、黒川地区の前町長や地域の住民の皆さん、おもちゃ美術館の学芸員の方など、多様な立場の方々へのインタビューを行いました。

受講生からは、今起きていることだけではなく、地域の歴史や背景を一つひとつ遡ることが地域の想いを受け止めることにもつながるということに気づいたということも話されました。

また、地域の団結力についての話が印象的であり、住民が黒川小学校を廃校後も維持し、ふるさと交流館やおもちゃ美術館へと発展させた経緯から、地域の中で小学校を守りたいという想いから生まれた信頼関係と、それらを実際に形にしていくためのリーダーシップの重要性を感じたという発表がありました。

フィールド受け入れ先より

今回フィールドスタディの受け入れ先になってくださったフィールドコーディネーターの方から、コメントをいただきました。

私自身、知っているようで知らないお話を直接地域の方から色々聞くことができました。

やっぱりそれは、私と受講生の皆さんがいたからこそ聞けた話も多かったのかなと思います。

あと、木曽チームは、もう既に夏合宿をしようというような話もあるので、これをきっかけに、他の地域の皆様も木曽に足を運んでいただける機会ができたらいいなっていう風に思っています。

(ふるさと体験 木曽おもちゃ美術館・竹脇恵美さん)