2025年10月2日(木)、3日(金)に長野県まちむら寄り添いファシリテーター養成講座実践プログラムが松本市の長野県合同庁舎講堂で開催されました。本レポート(後篇)では、2日目午後に開催された「実践事例研究会」についてお伝えします。

地域のつながりをつくる実践事例の共有

孤立や分断を超えるために、地域で対話を活用しながら、関係づくりや活動をしている3名の実践者をお招きし、事例を共有していただきました。

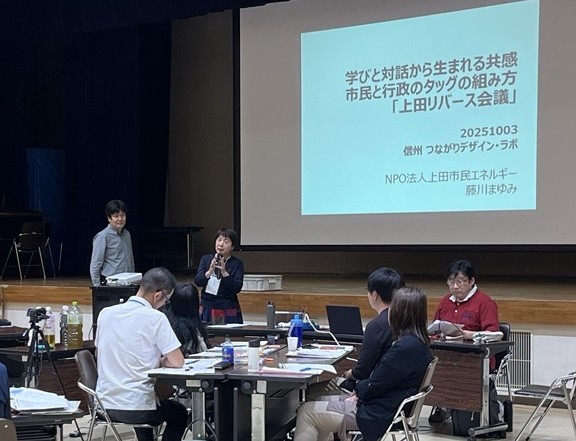

1.学びと対話から生まれる共感、市民と行政のタッグの組み方

(上田リバース会議)

藤川まゆみさん(NPO法人 上田市民エネルギー理事長)

2021年から始めた上田リバース会議の活動の紹介と、対話を活かしてきた経験を共有していただきました。「これまでの取り組みの中で行政職員と会話のキャッチボールができない経験もあったけれど、客観的な地域のデータを間に置くことで、対話が進んだり行政の苦労がわかることもあった。行政と市民は立場が違うからこそタッグが組める。行政が時代に合った施策を進められるように背中を押すのは市民のミッションではないかと考えている」というお話がありました。

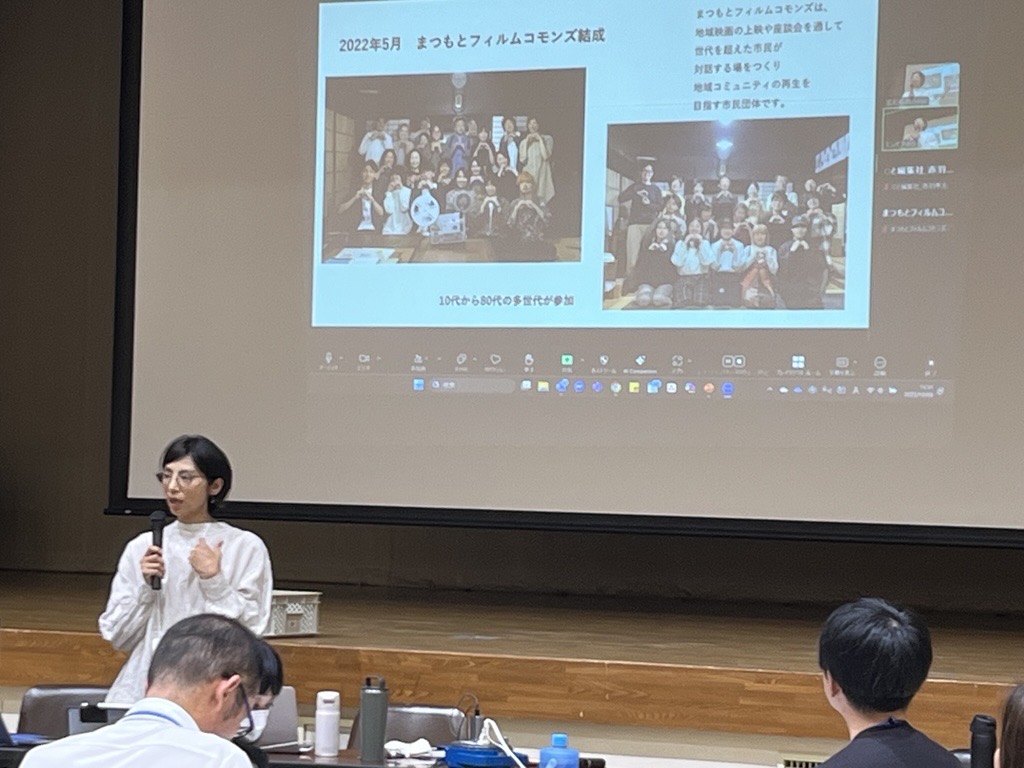

2.街中の8ミリフィルムが、過去と現在をつなぎ、未来を映す

(まつもとフィルムコモンズ)

三好祐子さん(まつもとフィルムコモンズ 事務局/プロデューサー)

2022年に立ち上がった市民団体、まつもとフィルムコモンズの三好さんから活動を紹介していただきました。松本市内の家庭に残っている8ミリフィルムを集め、再編集して映画にし、公開することで地域のつながりもまた再編集していくという活動です。上映会は座談会とセットで開催し、多世代が対話する場が作られているとのこと。市民はボランティアとしてフィルムの選定や音楽制作なども担当しているそうです。映画製作と上映会、座談会を通して、「映像が未来につながる」「風景が時間軸でつながる」「過去の自分とつながる」「家族がつながる」「多世代がつながる」「地域がつながる」という多様なつながりをもたらしているということが共有されました。

3.商店街の老舗も新店舗も閉じたままの店舗もひっくるめて、

地域としての「楽しい」をつくる(辰野町、トビチ商店街)

赤羽孝太さん(一般社団法人 ◯(まる)と編集社)

「地域にあるstockを使い、なにからなにまでをゆるく繋げて未来を創る活動」をしているという赤羽さん。「地域のために」ではなく「自分たちの未来のため」に取り組んでいる(結果的に地域のためになっている)というお話がありました。地域の商店街の老舗も新店舗も閉じたままの店舗もゆるくつなげて地域の「楽しい」をつくる。そんなつながりの再編集をして生まれたのがトビチ商店街です。「空き店舗が多い」など、ネガティブになりがちな地元住民の気持ちを、挑戦が生まれるポジティブなムードに持っていきたいと思って活動しているとのこと。多様な主体が関われる環境をつくり、持続可能な活動となることを目指しているそうです。

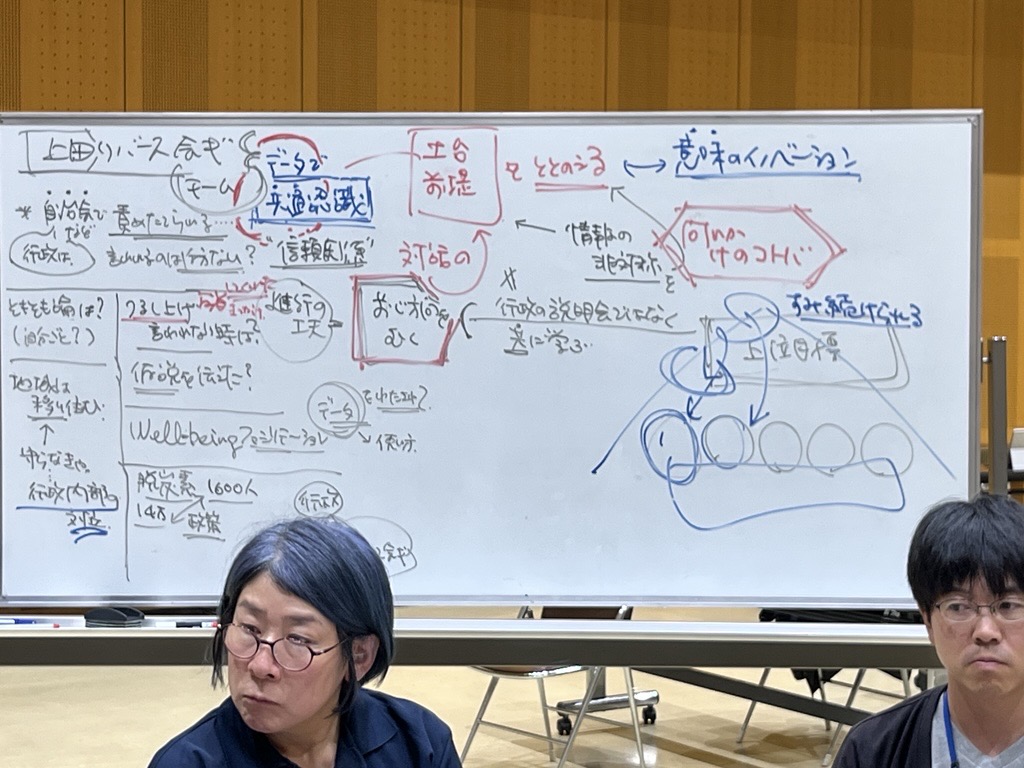

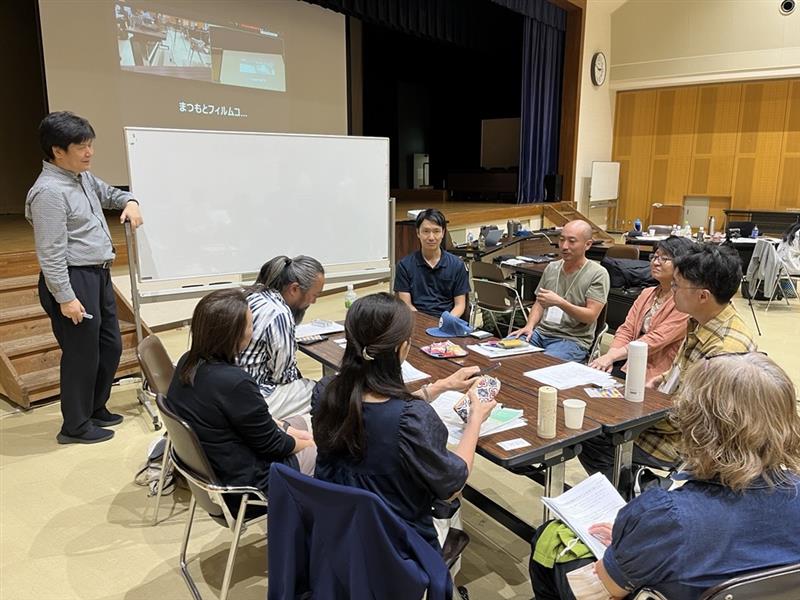

事例から何が学べるか?自分の地域に活かせるか?を対話する

共有してもらった事例について、参加者は関心のある事例に分かれて、講師がファシリテーターとなり対話を行いました。それぞれのテーブルで、事例を聞いて「いいなと思ったところ」や「自分の地域や活動で活かすための質問」などについて活発な意見交換が行われ、充実した対話の場となりました。

1.藤川さんの事例についての対話で出た「いいところ」と「活かせるところ」

- 行政と一緒に活動する場合は、お互いが同じ方向を向けるように土台や前提を整える(客観的なデータを媒介にして信頼関係を使った)

- 立場や役職ではなく一人の個人として話せる環境をつくる

- 人の気持ちや想いは変えられる、という可能性を考える

- みんなが共有できるようにするために「大きな・上位の」目標を設定する

- 最初は一緒に学んで感想を言い合うことから始めるといい

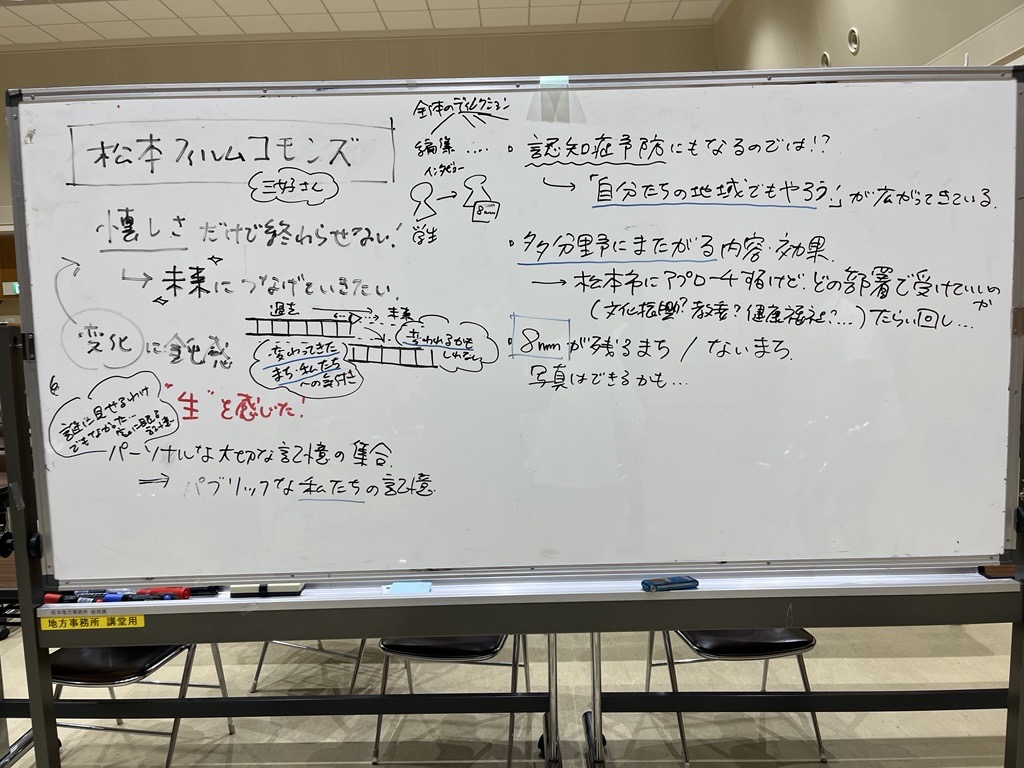

2.三好さんの事例についての対話で出た「いいところ」と「活かせるところ」

- 懐かしさだけで終わらせたくない、未来につなげていきたいという思い

- 私たちは変化に鈍感。映像をみることによって、変化に気いたり未来を考えたりできる

- 映画の内容や効果が多分野にわたるので、行政のどの部署に相談したらよいかがわからなかった

- 他の地域でもフィルムじゃなくても写真でもできる可能性があるかも

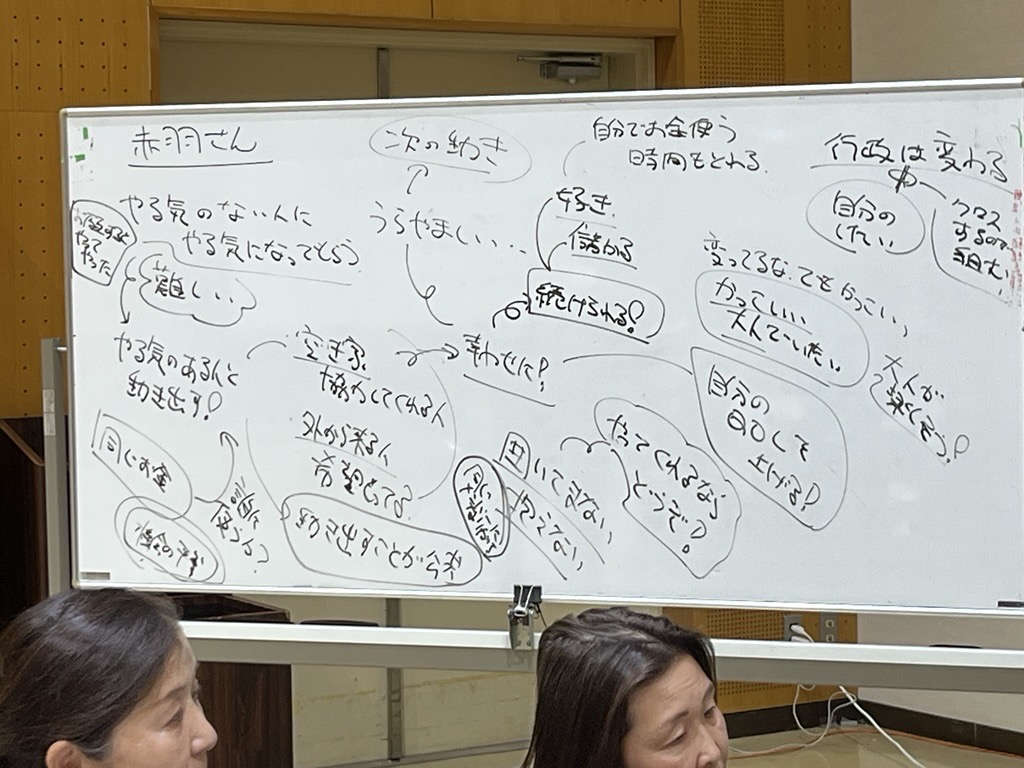

3.赤羽さんの事例についての対話で出た「いいところ」と「活かせるところ」

- 幸せそうに活動する人を増やすことが大切(活動者のQOLの向上)

- 既存の価値観を壊してくれる「かっこい大人」が町にも子供たちにも必要

- 行政は担当者が変わるので、行政と自分のやりたいことのクロスすることを握ることが大切

- 「課題解決のため」ではなく「楽しく」取り組む

進行中の活動の共有で得られる課題への共感や活動へのヒント

1.一人暮らしの高齢者を見守るつながりをどうつくっていけるか?

何原立一さん(阿智村社会福祉協議会)

高齢者の多い地域の中で、地域につながるきっかけづくりに取り組んでいます。参加者が少ない、新しい参加者が来てくれないという課題に対し、防災や福祉教育など多くの人が興味を持てるテーマを設定するなどの工夫を行っているという紹介でした。

2.上田未来会議で検討した若者の居場所づくりプロジェクトについて

齊藤加代美さん(上田未来会議 プロジェクトチーム「居場所」)

プロジェクトを運営する難しさや課題、それをどう乗り越えたかについて共有していただきました。行政に望むばかりではなく、自分ごと化すること、チームで目的を共有すること、メンバーの得意を活かして活動することが大切だと気付いたとのこと。今後の運営ではマンパワー不足、運営資金、活動の継続が課題となっているということも共有していただきました。

地域の未来を考えるためのつながりと対話の「場」をデザインする

1.住民全員インタビューから小さな村の未来を描く根羽村のチャレンジ

ナビゲーター船木成記さん、片桐さん(根羽村役場住民課)

村のビジョンを策定するために行った全村民インタビューについて、実施のプロセスを共有していただきました。インタビューをもとに「20年後の根羽村を考える会」で対話の場を設定。最終的に言葉を組み立てていく過程では、インタビューをした村民の顔をイメージしながら解像度高くビジョンをつくっていくことができたとのことでした。インタビューは行政若手職員が村を知る機会にもなったとのことでした。

2.支え合うつながりを考える地域内外の人の共創を通して、まちの未来を考える

~小布施町の共創人口づくり~

ナビゲーター新雄太さん

NTT東日本と小布施町とともに取り組む「ミライ構想カレッジin小布施」の取り組みを紹介していただきました。カレッジの参加者がどういう対話のダイナミズムの中で合意形成をしていて、その時にどういう表情をしているのかなどのデータを集めて研究されているそうです。「私」がやりたいことが、「私たち」のやりたいことになり、それが結果として地域や社会をよくしていくのではないかとのこと。地域で暮らすお互いを理解し合い、応援できるかどうかということが大切で、その大きな流れをつくることがまちむら寄り添いファシリテーターのような人の役割ではないか、というお話がありました。

実践の中で抱える問題・課題意識があるからこそ事例から学べる

最後に、共有された事例から取り入れたいと思ったこと、やってみたいと思ったことをグループで共有しました。「事例を我ゴトのように」「なるべくたくさんの人の“声”にふれる、集める」「議論でなく対話の場をつくる」「ご縁のあった方の地域を訪ねる」「村民と同じ目線に立って関係性の構築をはかる」などのコメントが見られました。どれも、それぞれの参加者の持つ課題意識や地域課題に即したコメントで、実際に地域で活動していたり、つながりづくりや関係づくりに苦労している参加者であるからこそ、事例を聞いて「いいと思うこと」や「活用するための問い」が思い浮かぶのだろうと感じました。また、2日間のプログラムで自身の想いや活動についてより深く考え言語化できたからこそ、事例への共感や課題の共有ができたのではないかと思います。