地域の文化や思いを分かち合うために大切なことを、丁寧に聴くことを通して地域とつながる活動から学ぼう

今年度のまちむら寄り添いファシリテーター養成講座では「フィールドスタディ2024」と題し、身近な人々の声に耳を傾けながら、未来につながるアクションを守り立てるまちむら寄り添いファシリテーターの魅力と可能性についてモデル地域に入って学び、その知恵を持ち帰ることを目指す、実践型フィールドスタディを開催しました。

本記事では、県内4地域(上田・木曽・佐久穂・駒ヶ根)で実施したそれぞれのフィールドワークのまとめをご紹介します。

《開催概要》

メンバー:6名

フィールド・コーディネーター:副島 優輔(佐久穂町役場 地域プロジェクトマネージャー)

ラーニング・ファシリテーター:船木 成記さん ((一社)つながりのデザイン)

フィールドスタディの目的

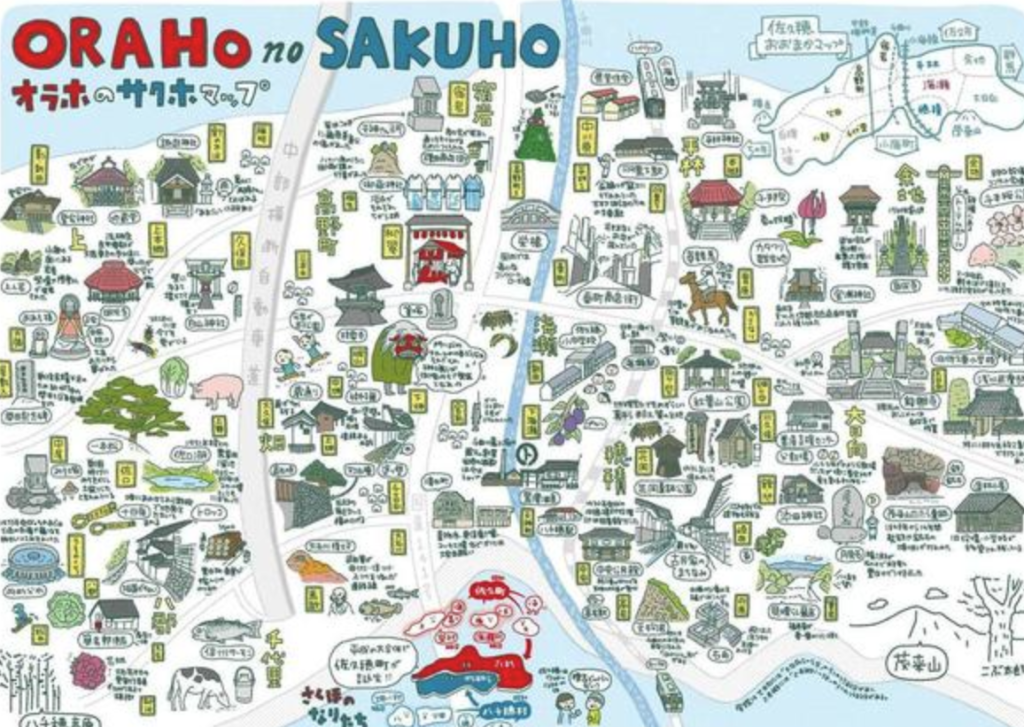

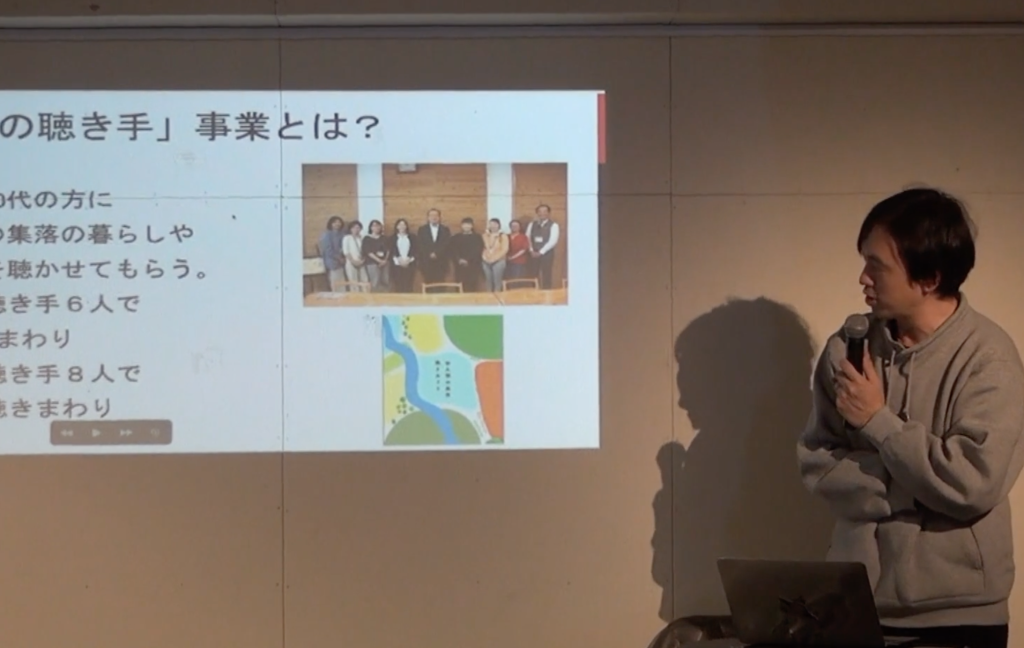

佐久穂町では、”住民が様々な地域コミュニティの力で楽しく安心して暮らし続けられるまち”にむけて、UIターン者を中心とした集落支援員が地域の生活・歴史・文化などを「聞き書き」によって残す「集落の話の聴き手」事業を実践してきました。

「集落の話の聴き手」事業では、ただまちのこれまでを記録し残すことにとどまらず、聞き書きを通して、生活の中で継承されてきた地域の文化や歴史、大切にしてきたことなどの『地域のアイデンティティ』を見つめなおし、未来に繋げていくことを大切にしています。

さらに活動の中では、UIターンなどで佐久穂に住み始めた人々が、地域の聞き書きというコミュニケーションを通して、人や地域の魅力に気づき、地域に愛着を持てるようになるといった、聞き書きを通して「自分自身も地域の一員である」と心地よい所属感を感じられる人を増やすことにもつながっています。

人口減少、少子高齢化や感染症拡大などの影響も受け、時間的(過去・現在・未来)にも空間的(人々が出会う機会・きっかけ)にもつながりが希薄になりやすい地域の中で、

「聴く」という一見シンプルなプロセスを通して、過去・現在・未来のバトンをつなげる地域づくりに取り組んでいます、

そんな「集落の聴き手事業」には、地域づくりにおける「聴くこと」の意味と可能性、移住者が地域の一員となっていくプロセス、地域の歴史や文化をこれからの地域づくりに繋げる方法など、地域づくりのヒントが数多くあります。

フィールドスタディの流れ

佐久穂でのフィールドスタディでは、佐久穂町に移住してきてから地域で聞き書きの取り組みを行っている副島さんの人生、周りの方との関わりの中で、地域における「聴くこと」や聴くことを通した自分自身の変化について考えていきました。

フィールドスタディ活動内容・インタビューは下記のように行いました。

| 時期 | フィールドワーク活動 | インタビューさせていただいた方 |

| 10月〜11月 | ・佐久穂町フィールドワーク ・メンバー同士での聞き書き実践 ・聞き書き現場へのフィールドワーク ・聞き書き取材先の紹介 | ・副島優輔さん |

| 12月 | ・副島さんの活動に影響を与えた地域の方々へのインタビュー | ・集落の話の聴き手事業で聴き手をしている西澤さん、大波多さん ・地域の話し手の皆さん ・副島さんが事業継承した法人の前代表の力武さん ・役場同僚の市川さん ・副島さんの妻 久美さん |

| 1月 | ・インタビュー結果の共有のための自主ミーティング |

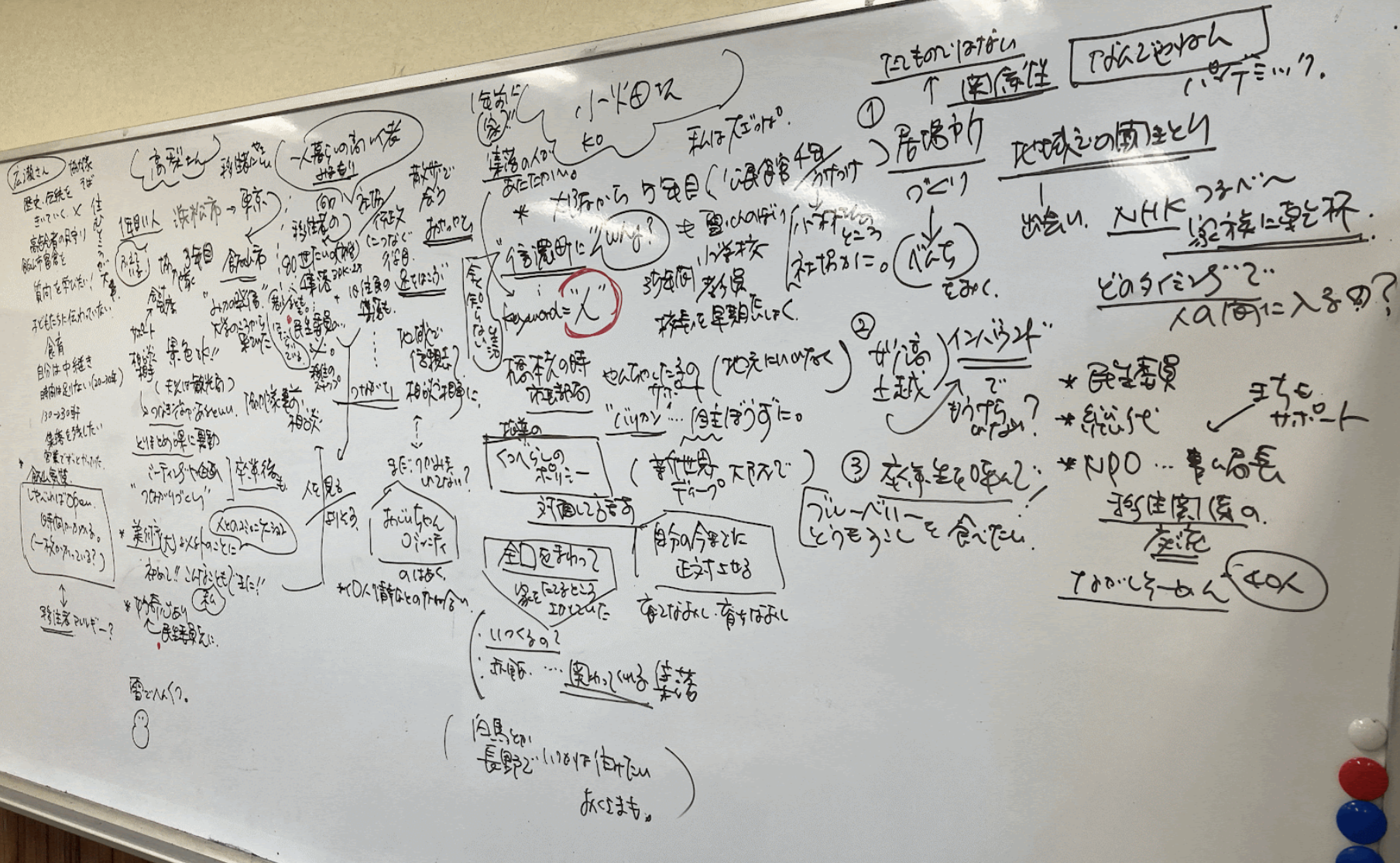

チームMTGの様子

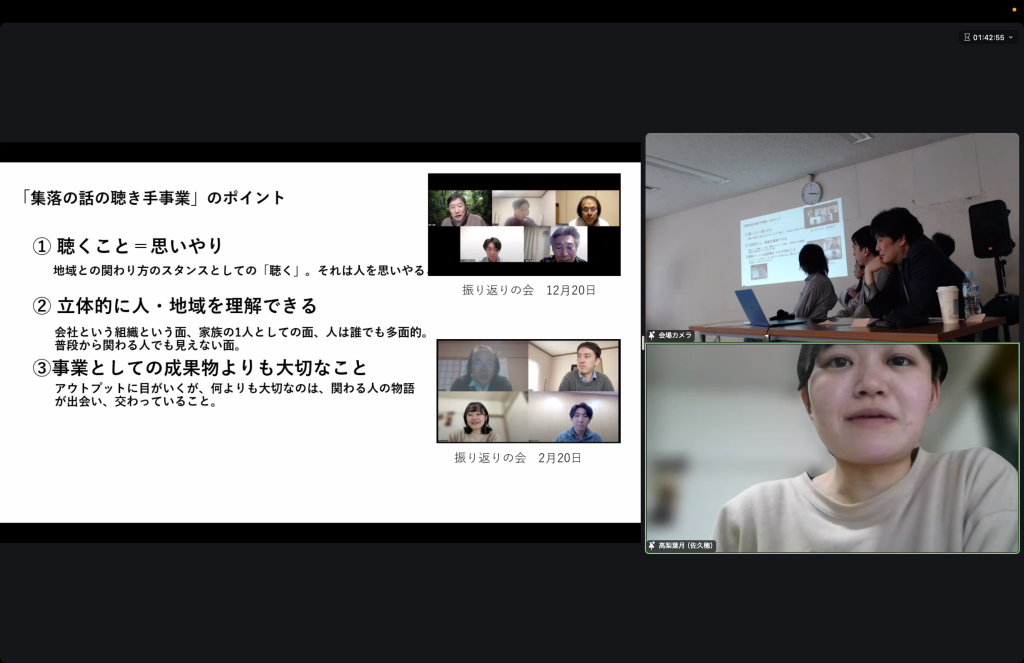

フィールドスタディからの学び

2025年3月1日(土)に実施した4地域でのフィールドスタディの最終報告会では、中間発表の内容を踏まえて改めて

・どのようなコミュニケーション・関係づくりによって、各フィールドのような良い事例が生まれたのか?

・それらのインタビューを踏まえて、受講生一人一人が感じた「自分自身の考え・見方・自己認識の変化」とは?

について、4地域それぞれ+個人発表も行いました。

発表内容まとめ

本フィールドスタディでは、地域の聞き書きを行う副島さんを中心に、彼と関わる人々の話を通じて、地域の実情や暮らしの在り方を探りました。参加者はそれぞれの関心に基づき、移住の経験、地域での仕事やつながりの築き方について、多様な視点から話を聞く形で進められました。

このフィールドスタディでは、地域に深く関わる人々のリアルな声が浮かび上がりました。

地元の高齢者との対話では、最初は警戒されながらも時間とともに打ち解けて、貴重な地域の記憶が語られたという体験であったり、

移住者の方が地域に込む過程では、理想と現実のギャップに悩みながらも、地元住民との関わりを深めることで新たな役割を見出していることなど、

一人ひとりの「人」がどのように地域の中で生きているのか?という部分がよく見えました。

フィールド受け入れ先より

今回フィールドスタディの受け入れ先になってくださったフィールドコーディネーターの方から、コメントをいただきました。

聞き書きって、単に「やった方がいい」というものじゃなくて、結局のところ、「聞く」という行為そのものが、その地域の人を思いやることに繋がるんじゃないか、という話がありました。

それぞれの場所、それぞれの相手に対して、共に暮らしていくための姿勢として、大事にしていきたいよね、ということです。

実際、何かの事業をやるときって、どうしても成果物に目が行きがちで、報告書を書かなきゃとか、計画を立てなきゃとか、そういう「形」にこだわることが多いんですよね。

でも、地域には、もっと大事なものがあるんじゃないかということを改めて感じることができました。

(佐久穂町地域プロジェクトマネージャー・副島優輔さん)