長野県主催 まちむら寄り添いファシリテーター養成講座 Vol.8 実践プログラム

信州 つながりデザイン・ラボ

場づくり実践者が出会い、学び合い、地域活動のデザインを共に磨く!

交流と学びを通した実践力向上のための2日間プログラム

2025年10月2日、3日に開催し、終了いたしました。

「信州 つながりデザイン・ラボ」ギャザリング型研修のレポートとアーカイブ動画を配信しています。

ギャザリング型研修アーカイブ動画 配信中

地域の声に耳を傾け、つながりを生み出す活動に取り組む人・支援する人・始めたい人が出会い、学び合い、自分の活動を見直すことを通して、新しい一歩を踏み出すことを応援するプログラムです。

孤立や分断が社会問題となる中、「つながりと対話の場」をデザインする力を、一緒に考えてみませんか?

開催日:2025年10月2日(木)、3日(金)@長野県松本合同庁舎

アーカイブ動画の視聴申込はこちらから

地域の声に耳を傾け、つながりを生み出す活動に取り組む人・支援する人・始めたい人が出会い、学び合い、自分の活動を見直すことを通して、新しい一歩を踏み出すことを応援するプログラムです。

孤立や分断が社会問題となる中、「つながりと対話の場」をデザインする力を、一緒に考えてみませんか?

信州には、身近な暮らしの中で地域の今を見つめ、住民の声に耳を傾け、対話する中から新しいアイデアを生み出し、新しいつながりを広げている人がたくさんいます。

そのような地域に寄り添うファシリテーターやコーディネーター、つなぎ役は、今、地域のつながりが弱まる中で孤立や分断を防ぐためにも欠かせない存在です。

今年度は、身近な暮らしの中で地域の今を見つめ、住民の声に耳を傾け、対話する中から地域に新しいつながりを広げている人・つなげたい人が集い、「つながりと対話のデザイン」について共に考え、学びあう実践支援プログラムを開催します。

今、活動中の方も、次の企画を考えている方やこれから始めようとしている方も、10月2日(木)・3日(金)に松本市で開催のギャザリング(集合型の学びの場)を軸に、交流と学びあいを通して実践力を高めるプログラムで、これからの地域と活動を県内で活動する仲間と一緒に考えてみませんか?

実践プログラム説明会 アーカイブ動画

実践プログラムの内容紹介をしていますので、ぜひご覧ください。

プログラム紹介

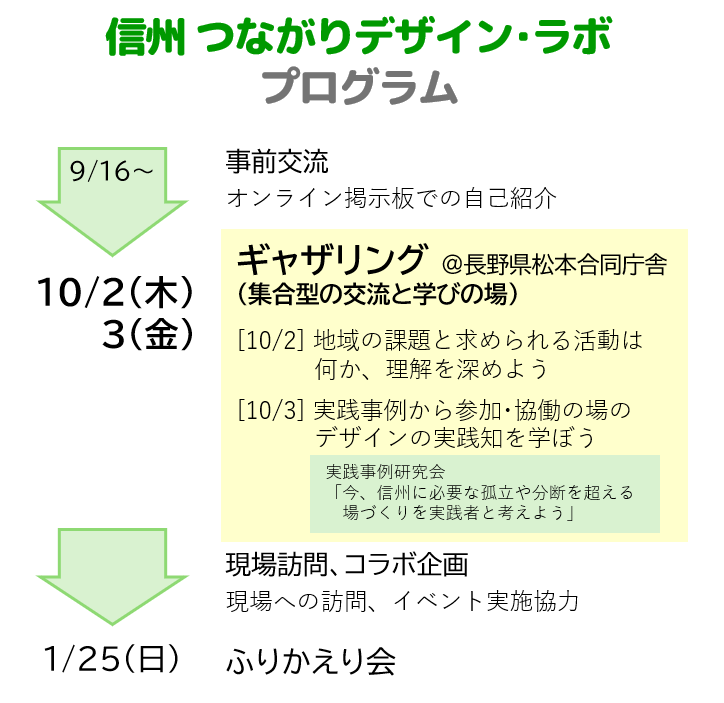

2日間のギャザリング(集合型の交流と学びの場)を軸に、オンライン交流や現場訪問などを組み合わせることで、共感できる仲間と出会い、経験と知恵を共有し、自分の活動を前に進める具体的なヒントを見つけることができるでしょう!

ギャザリングだけでなく、事前交流で県内の多様な実践者のことを知り、当日に備えることができることに加えて、交流と学びの場で出会った活動への現場訪問などを通して、地域と向き合う生きた実践知を高めることもできるでしょう。

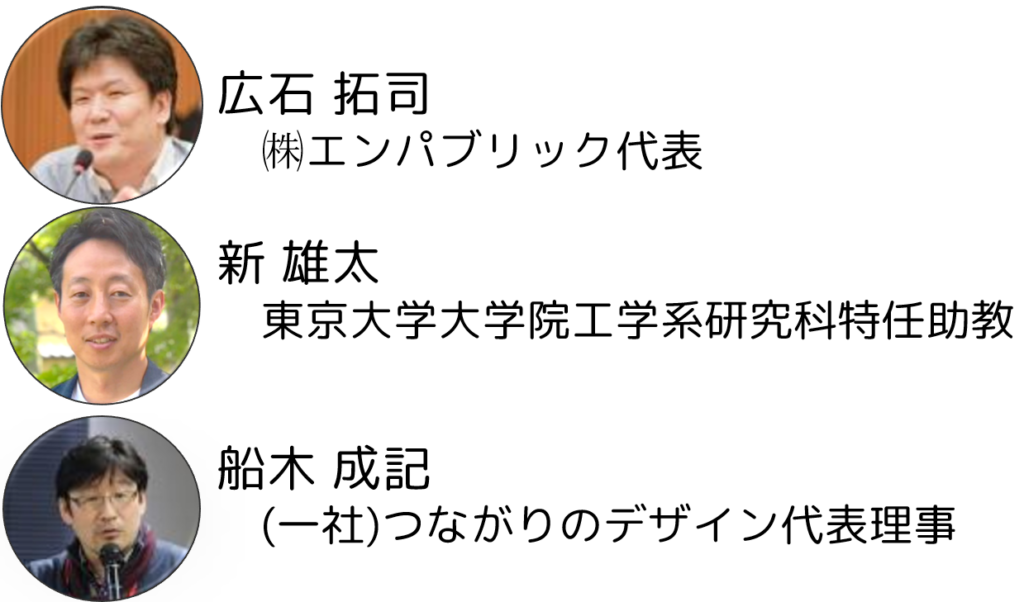

全体ナビゲーターをまちむら寄り添いファシリテーター養成講座の3人の講師が担当します。

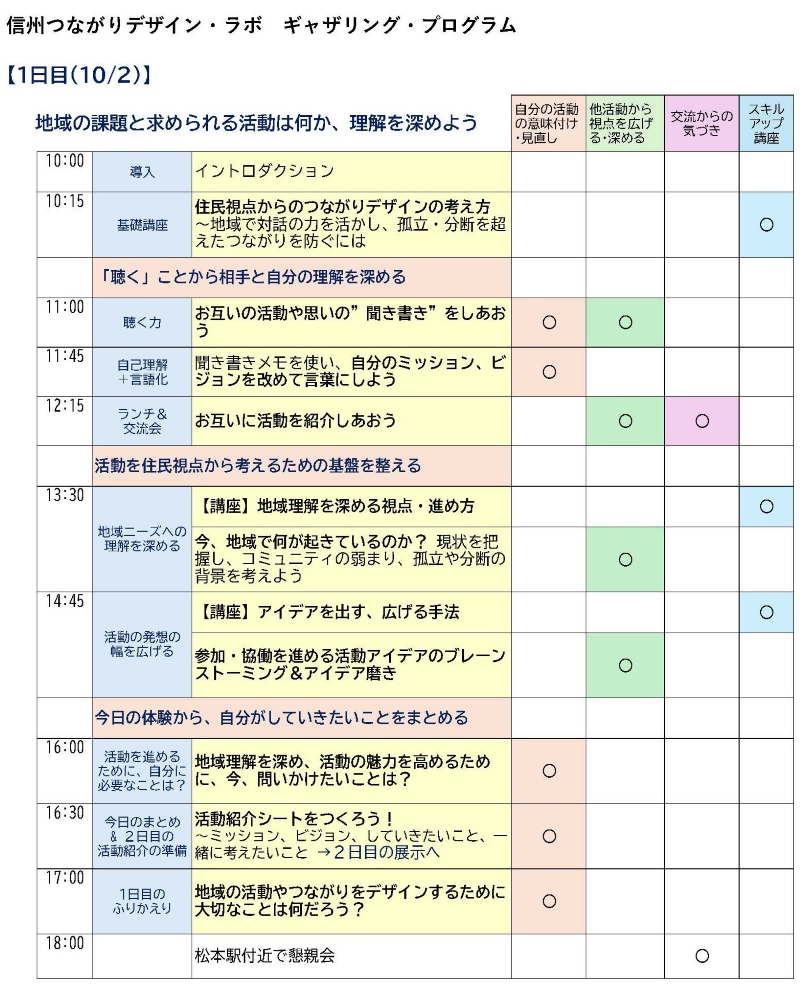

ギャザリング(10/2-3)・プログラム

プログラムの軸となる2日間のギャザリングでは、「場づくり実践者が出会い、学び合い、地域活動のデザインを共に磨こう」をメインテーマに設けています。

地域で行っている活動を住民や関係者の視点から捉えなおし、共感を大切にした新しい解決策をデザインするための考え方、進め方を、講義、グループワーク、実践事例研究会などを通して学び、自分の活動を見直していきます。

ギャザリング(10/2⁻3)の内容 PDF版

【講座】

・住民視点からのつながりデザインの考え方

~地域で対話の力を活かし、孤立・分断を超えたつながりを創るには

・ 地域理解を深める視点・進め方

・アイデアを出す、広げる手法

・交流と学びの場のデザインとは?

・【パネルトーク】信州における地域のつながりのこれまでと現在、これから

【自分の活動を見直す】

・聞き書きを通して、自分の活動を言葉にする

・ 自分のミッション、ビジョンを改めて言葉にする

・ 地域理解を深め、活動の魅力を高めるために、今、問いかけたいことは?

・活動紹介シートをつくろう

【交流を通して視野を広げ、考えを深める】

・今、地域で何が起きているのか?

~現状を理解し、孤立や分断の背景を考えよう

・ 参加・協働を進める活動アイデアを出す

・ 事例分析を通して交流と学びを促す場づくりとは?

・信州の実践活動から学ぶ、実践事例研究会

※2日目午後「実践事例研究会」のみの参加も可能です(下記参照)※

【自分の活動に持ち帰る!ふりかえる】

・地域の活動やつながりをデザインするために大切なことは何だろう?

・今後のアクション、交流をデザインしよう

2日間を通して、「自分の活動の意味づけ・見直し」「他活動からの視点を広げる・深める」「交流からの気づき」「スキルアップ講座」から実践的に学ぶことができます。

〇デザインとは?

地域活動のデザインのヒントとなるのが、デザイン思考(Design Thinking)です。デザイン思考はもともとデザイナーが新しい製品やサービスをつくるときの発想法を、あらゆる分野で活用できるよう体系化した考え方です。

特徴は、「人を中心に考える」ことと「試しながら形にしていく」ことにあります。

地域づくりに関わる私たちが抱える課題は、多様な人や背景が関わり、正解がひとつではありません。だからこそ、現場の人の声や暮らしぶりを丁寧に理解し、その人たちと一緒に解決策を考え、試し、改善していくプロセスが必要です。デザイン思考では 、その具体的なステップを下記のように整理しています。

- 共感(Empathize)

住民や関係者の立場に立って観察・傾聴し、表面ではなく背景にある思いや課題を理解す - 課題定義(Define)

見えてきた情報を整理し、「誰のために、何を変える課題なのか」を明確にする。 - 発想(Ideate)

さまざまな視点から自由にアイデアを出し、組み合わせ、新しい可能性を広げる。 - 試作(Prototype)

小さく、早く、簡単に形にしてみる(イベント案、活動方法、ツールなど)。 - 検証(Test)

実際に試して反応や効果を確かめ、改善していく

実践プログラムでは、「寄り添う」を実践するために、住民への共感(empathy)から活動をデザインする方法を実践的に学べるプログラムとなっています。

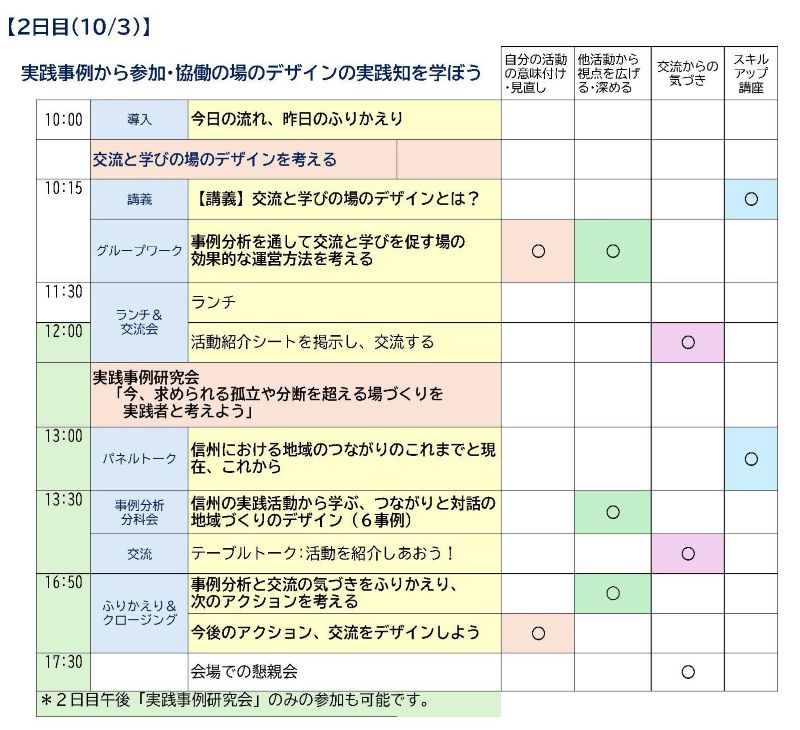

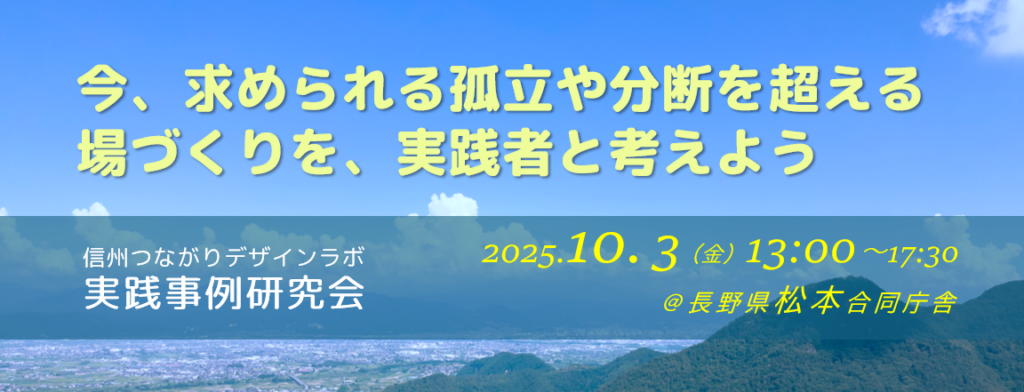

2日目 10月3日(金) 13:00 ~ 17:30は、実践事例研究会 「今、求められる孤立や分断を超える場づくりを、実践者と考えよう」として、長野県で、新しいつながりや協働を生み出す活動をする実践者からの事例紹介をもとに、参加者の対話を通して、「孤立や分断を超えてつながるには何が大切か?」「住民の参加や対話を進めるには?」 「実践事例から学べることは?」を共に考えていきます。

また、参加者が活動を紹介しあうテーブル・トークの時間もあります。

まず地域活動を知ることから始めたい方、参加できる時間に限りがある方は、この時間帯からの参加も可能です。

実践事例研究会のみの参加登録をする方は、ページ下部の登録フォームからご登録ください。

登録フォームはこちら

実践事例報告

(全8事例を予定 随時更新します)

地域のこれからを考える協働

上田リバース会議~この街は持続可能か?から始まる住民主体の活動と行政との協働

(昨年度フィールドスタディの活動紹介)

NPO法人 上田市民エネルギー理事長

住民全員インタビューから小さな村の未来を描く根羽村のチャレンジ

ナビゲーター 船木成記さんの報告

支え合うつながりを考える

地域内外の人の共創を通して、まちの未来を

考えるー小布施町の共創人口づくり

ナビゲーター 新雄太さんの報告

一人暮らしの高齢者を見守るつながりを

どうつくっていけるか?

何原 立一さん 阿智村社会福祉協議会

【実施概要】

主催:長野県

実施期間: 2025年9月16日(オンライン交流開始)~2026年1月25日(ふりかえり)

ギャザリング 2025年10月2日(木)・3日(金) @長野県松本合同庁舎

対象者 長野県内で地域での活動に携わっている人

・まちむら寄り添いファシリテーター養成講座の修了生

・まちづくり、交流、イベント、居場所、起業支援などの活動を行っている方

・コーディネーター、ファシリテーターとして活動している方

・地域活動を支援する自治体、社協、公民館、市民活動支援センターの職員

・地域おこし協力隊、集落支援員

・コミュニティ運営、地域課題解決に関心あり、活動を始めたい方

- 参加を通して得られること

- 現場に直結する知恵が得られる

他地域の工夫や経験を学び、自分の現場課題を題材に話し合うことで、

すぐに活かせる具体的なヒントを持ち帰れます。 - デザインの力を理解し、活かせるようになる

共感から課題定義、発想、試作、検証へと進めるプロセスを学び、

住民対話や協働づくりなど日々の地域活動に応用できます。 - 仲間とのつながりができる

同じ役割を担う人と出会い、安心して悩みを共有できる環境で、

「わかりあえる仲間」と信頼関係を築けます。 - 自分の活動をアップデートし、自信が高まる

新しい視点や活動事例に触れる中で活動を見直すきっかけを得るとともに、

自分の役割の価値を再確認し、次の一歩に踏み出す意欲が高まります。

- 現場に直結する知恵が得られる

参加費 無料 (会場までの交通費、ギャザリングでの昼食代などはご自身でご負担ください)

【実践プログラムへの参加登録】

本プログラムに参加を希望する方は、下記の「参加登録」をクリックして表示される「参加登録フォーム」にご記入をお願いします。

参加登録締切 2025年9月26日(金)

参加にあたってご確認ください

・原則として、プログラム全体へのご参加をお願いします。

(10/2、3の交流と学びの場に一部のみ参加できる場合はご連絡ください)

・登録いただいたメールアドレス、電話番号などは本事業の案内に限って利用します。

・会場までの交通費、交流と学びの場での昼食費などはご自身でご負担ください。

・オンライン交流ツール(evawatを予定)に事務局で登録し、ご利用いただきます。

運営開始後は連絡なども原則、交流ツールを利用して行います。

・プログラムは記録のために撮影、録画、一部のネット配信を行います。

写真、録画の一部を本事業のコンテンツとして利用されることをご承諾ください。

・参加者の方には、活動やアイデアの紹介をお願いします。

・本プログラムの中で生まれたアイデアは参加者に共有され、レポートなどに掲載されます。

・プログラムの運営について講師(ナビゲーター)、事務局の案内、指示にご協力ください。

・参加者は立場や活動歴などに違いがありますが、長野県で地域活動に取り組む、志す仲間として

お互いに意見を尊重しあい、ハラスメントと捉えられる言動のないようにご参加ください。

上記をご確認いただいた上で、下記から参加登録をお願いします。

実践研究会(10/3午後)のみの参加の方は、こちらからご登録ください。

研究会の締切は10/1 (水)です。

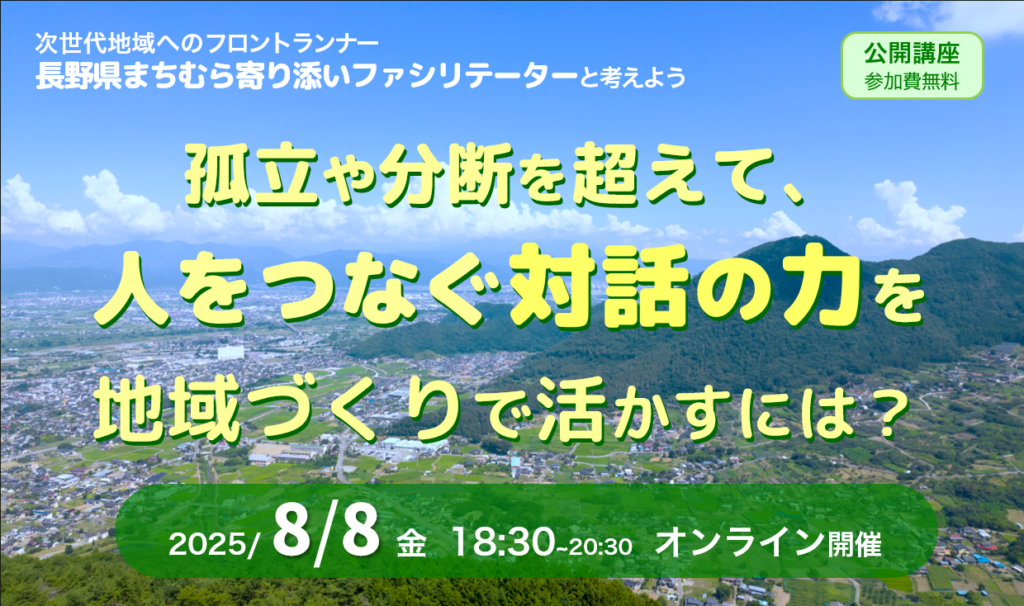

公開講座アーカイブ動画 配信中

いま、持続可能な地域づくりには「対話」が求められています。

「違い」が孤立や分断とならないように、考えの違う人の声にも耳を傾け、様々な思いの人と共に考える「対話」の力を改めて考えてみませんか?

本講座では、地域の現場に寄り添い、多彩な場づくりを進めてきた「長野県まちむら寄り添いファシリテーター」の4人の実践にふれながら、地域の人とつながりの力を活かす、これからの地域づくりを考えます。

開催日:2025年8月8日(金)18:30~20:30 @オンライン

アーカイブ動画の視聴申込はこちらから

お問合せ先

問い合わせフォームはこちら

〈主催〉長野県 長野県企画振興部地域振興課(担当:家村)

TEL:026-235-7021 Mail: katsuryoku@pref.nagano.lg.jp

〈運営事務局〉株式会社エンパブリック(担当:片山)

TEL:03-6303-3195 Mail: nagano-mm@empublic.jp