子どもと大人の良い関係を作るファシリテーションを子どもを真ん中に大人が集う活動から学ぼう

今年度のまちむら寄り添いファシリテーター養成講座では「フィールドスタディ2024」と題し、身近な人々の声に耳を傾けながら、未来につながるアクションを守り立てるまちむら寄り添いファシリテーターの魅力と可能性についてモデル地域に入って学び、その知恵を持ち帰ることを目指す、実践型フィールドスタディを開催しました。

本記事では、県内4地域(上田・木曽・佐久穂・駒ヶ根)で実施したそれぞれのフィールドワークのまとめをご紹介します。

《開催概要》

メンバー:4名

フィールド・コーディネーター:北澤 孝代さん(親と子学び・育ちの会まねきneko 代表)

ラーニング・ファシリテーター:渡邉さや ((株)エンパブリック)

フィールドスタディの目的

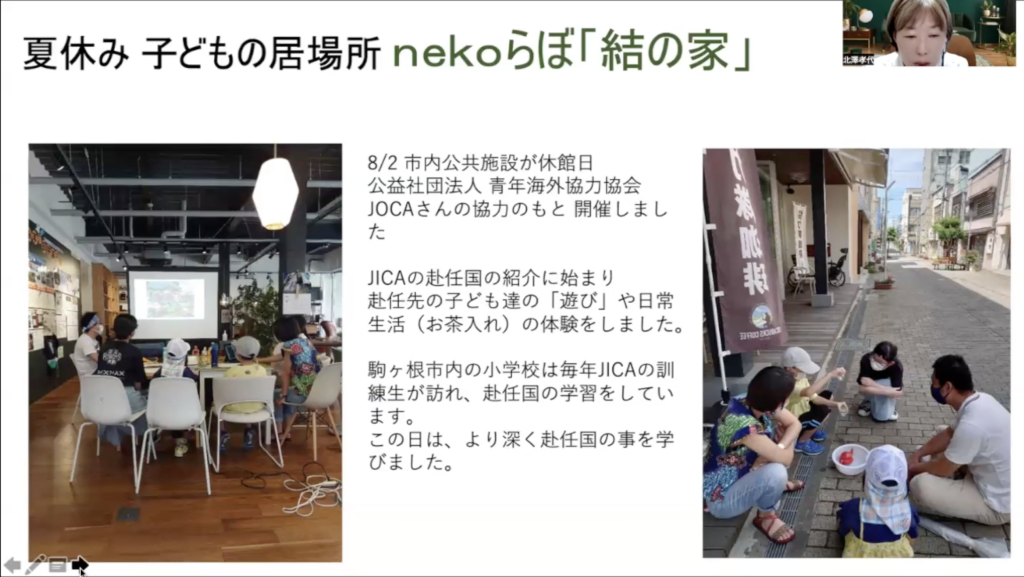

「親と子学び・育ちの会 まねきneko」(下記、「まねきneko」)は、もともと特性をもつ子どもたちとその親が安心して過ごせるための場づくりからスタートした活動団体ですが、いまでは障がいの有無に関係なく子どもたちの遊び場やお母さんたちの気晴らしの場など、多世代に向けた様々な交流の場づくりを行なっています。

さらに、最近では地域の学生のチャレンジの応援や、活動立ち上げのサポートなど、さらに活動の幅を多様にしています。

活動当初は、活動に対する熱意やリーダーとしての責任感から、一人で抱え込んでしまうこともあったという北澤さんですが、感染症拡大を受けて活動の意味を改めて考えました。

そして、子どもたちがイキイキと過ごすためには、自分自身も何かにチャレンジをしていたり、それを周りの人に応援してもらった経験をしていること大人がたくさんいることが大切であると気づきました。

さらに、地域におけるファシリテーターの役割として、チャレンジしたい人を自分自身が支援することだけではなく、サポートを通して地域の大人や子どもの良い関係づくりをすることが、これからの地域の中で子どもにとって安心できる場所を作り続けることにも繋がると考えて、活動をおこなっています。

北澤さんが活動を通してなぜそのようなファシリテーションが大切だと気づいたのか、実際に関わるチームメンバーや場に参加している人はどのような思いで関わっているのか、そして大人と子どもの良い関係を作るファシリテーションのポイントはなにか。

子どもを対象にした活動をしている方だけでなく、住民の思いを形にするサポートを行っている方にとっても、地域の中でよい場や良い関係が続いていくためのファシリテーションのヒントを学びます。

【参考】

フィールドスタディの流れ

駒ヶ根でのフィールドスタディでは、まねきnekoの実際の活動への参加や見学、参加者の子供達や運営に関わる大人たちへのインタビュー等を行いました。

フィールドスタディ活動内容・インタビューは下記のように行いました。

複数回インタビューさせていただいた方も含めて、

| 時期 | フィールドワーク活動 | インタビューさせていただいた方 |

| 9月下旬 | ・駒ヶ根市内のフィールドワーク ・まねきnekoの運営メンバー・参加者の高校生のみなさんとの顔わせ&インタビュー | ・I ・Kさん(高校生) ・N・Kさん(高校生) ・U・Kさん(高校生) ・K・Iさん(レストラン経営) ・Mさん(まねきneko 運営メンバー) |

| 10月 | ・北澤さんへの個別インタビュー ・まねきnekoの高校生がブース企画を出展する「ぱとな祭り」の見学・インタビュー | ・北澤孝代さん ・北澤さんの夫Sさん ・北澤さんの息子Kさん ・高校生2名 ・Mさん(まねきneko 運営メンバー) |

| 11月 | ・映画上映会の打ち合わせ見学 ・映画上映会への参加・運営者/参加者へのインタビュー | ・運営メンバー数名 ・高校生1名 |

| 12月 | ・「学びのお返し会」の実施 | ・北澤さんご家族(3名) ・Mさん(まねきneko 運営メンバー) ・I ・Kさん(高校生) ・N・Kさん(高校生) ・U・Kさん(高校生) |

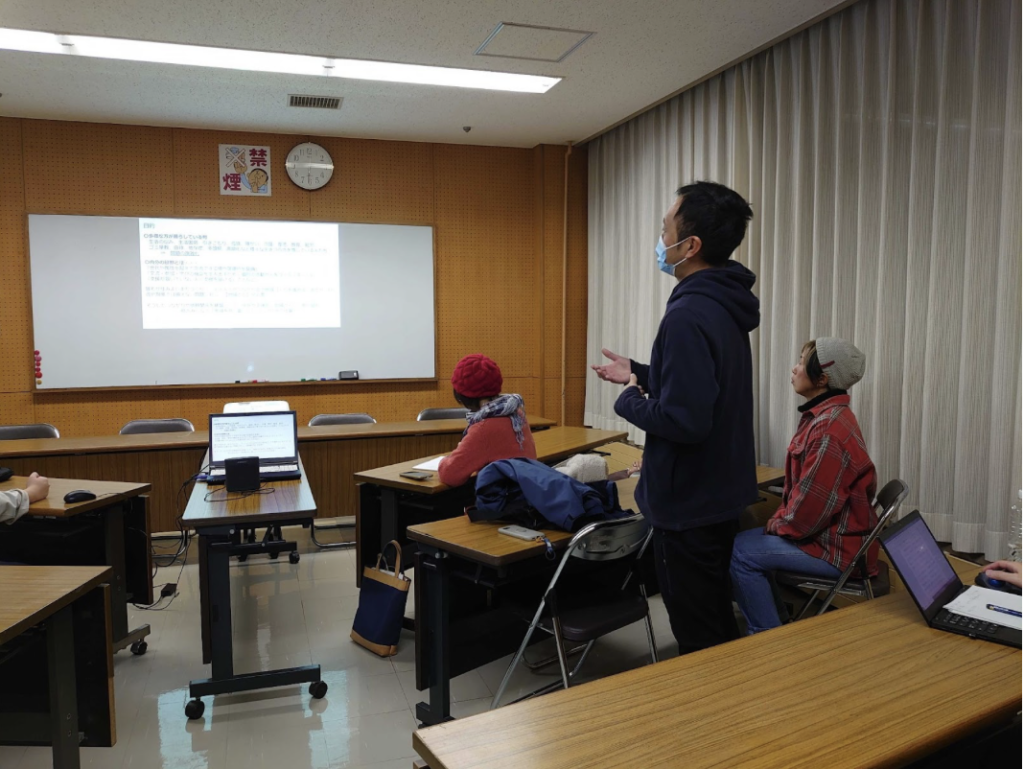

フィールド地域での学びのお返し会

12/21(土)には、今回のフィールドスタディを受けて学んだことをフィールド先の皆さんにお返しする中間報告の会を実施しました。

特に今回のインタビューで個別に話を聞く機会あった方々をお招きして、チームからの発表に加えて質疑応答、皆さんとの意見交換も行い、みなさんからは下記のようなコメントもいただきました。

・それぞれ仕事や家庭がある中で続いている活動なので、「誰かが崩れてもなんとかなる」はすごく大切にしている(北澤さん)

・自分がまねきnekoで活動するときは、相手の気持ちになって声掛けすることを意識している(Kさん)

・自分が子どものころからやってきて楽しかったことを他の人にもやってもらいたい(高校生Nさん)

・ぱとな祭りでの鉄道模型コーナーのチャレンジが自分にとって大きかった。もっと小さい子にも楽しんでもらえるにはどうしたらいいか、これからも考えたい(高校生Iさん)

フィールドスタディからの学び

2025年3月1日(土)に実施した4地域でのフィールドスタディの最終報告会では、中間発表の内容を踏まえて改めて

・どのようなコミュニケーション・関係づくりによって、各フィールドのような良い事例が生まれたのか?

・それらのインタビューを踏まえて、受講生一人一人が感じた「自分自身の考え・見方・自己認識の変化」とは?

について、4地域それぞれ+個人発表も行いました。

発表内容まとめ

ここに要約が入り北澤さんの活動は、フードパントリーや子ども食堂、映画鑑賞会などの活動が行われ、メンバーが「やりたい」と思ったことを互いに支え合いながら実現していることが特徴的でした。

このフィールドスタディで特に印象的だったのは、目的を達成することよりも、そのプロセスを大切にする姿勢でした。関わりたいときに関わることができる関係性が、場や活動への安心感をもたらし、それがさらに多様な関わり方を生み出していることも分かりました。

また、活動やコミュニティなどの形を維持することではなく、今の活動がなくなったとしても誰かに思いが受け継がれていくことが本質であるということに気づき、コミュニティのあり方を捉え直す機会になりました。

フィールド受け入れ先より

今回フィールドスタディの受け入れ先になってくださったフィールドコーディネーターの方から、コメントをいただきました。

今回、いろんなイベントに参加してもらって、それぞれ知りたいことや聞きたいことを自由にインタビューしてもらう形で進めました。

皆さん、最初から自分の課題が明確だったので、学びの場として「みんなの居場所・ゆいちゃんち」を体験してもらうことになりました。

イベントの中では、皆さん自然と活動の輪に入っていって、自分の力で関わりを広げていったのが印象的でした。

私が特にコーディネートすることもなく、「今日はこの人が来ますよ」くらいの紹介だけで、皆さんが自分からどんどんコミュニケーションを取ってくれました。それが皆さんの力の強さだと感じています。

最後の方で「残されたモヤモヤ」というテーマがついたのですが、最初は「まねきnekoを再現するにはどうするか?」みたいな話が出ていました。でも「本当にそれがやりたいのか?」って考えたときに、私自身もモヤモヤしてきて(笑)

大事なのは「何をやるか」じゃなくて「なぜやるのか」。そこをちゃんと問い続けることが、地域づくりのポイントになるんじゃないかと思います。

(親と子学びの会 まねきneko代表・北澤孝代)