2025年1月18日(土)@松本に、今年度のまちむら寄り添いファシリテーター養成講座で実施している4地域(上田市・木曽町・佐久穂町・駒ケ根市)でのフィールドスタディの中間ふりかえりを行いました。

それぞれのチームごとに活動していた受講生(当日参加:12名)が一同に会し、各フィールドで得た学びの共有や、自分の地域・現場と分かち合いたいことなどをまとめ、共有する会となりました。

上田市チーム

*フィールドワークのテーマ

「地域の未来を考える場づくり」を行っても、地域の現状の漠然としたイメージ、参加者の見えている現状から話しあう場になったり、思い付きのアイデアを言いっぱなしになったり、難しい課題は後回しにしてしまったりしてしまいがちです。

「地域の現状にしっかり向き合い、構造的な課題を理解した上で、多様な主体が自ら積極的に持続可能な地域づくりに参加していくプロセス」とは、どのようなことなのか?どうすれば実践できるのか?

ゼロカーボンをきっかけに、地域を見直し、これから必要な変化を共に考える仲間を広げていった「上田リバース会議」から学びます!

上田チームは、

・「上田リバース会議(以下、リバース会議)」の主催者である藤川さん

・リバース会議の要である「地域のデータを使った話し合い」のアドバイザー役である大学教授

・リバース会議の参加者として、持続可能な地域の未来について考える場の価値を感じている上田市にある酒造の代表

・リバース会議の参加者として関わりはじめた移住者の方

・上田市役所(行政)の視点からリバース会議を通して、行政と住民の協働について考えてこられた方

など、さまざまな方へのインタビューを通して、ただの手法論だけではない、多様な立場から見たリバース会議の意味やそのポイントを探求するフィールドワークを行ったという報告がありました。

一方で、このような会議の継続的な運営の仕方については、補助金などを利用しつつどのように自走できる形でこの取り組みを進めていくのか?といった点が残された疑問となりました。

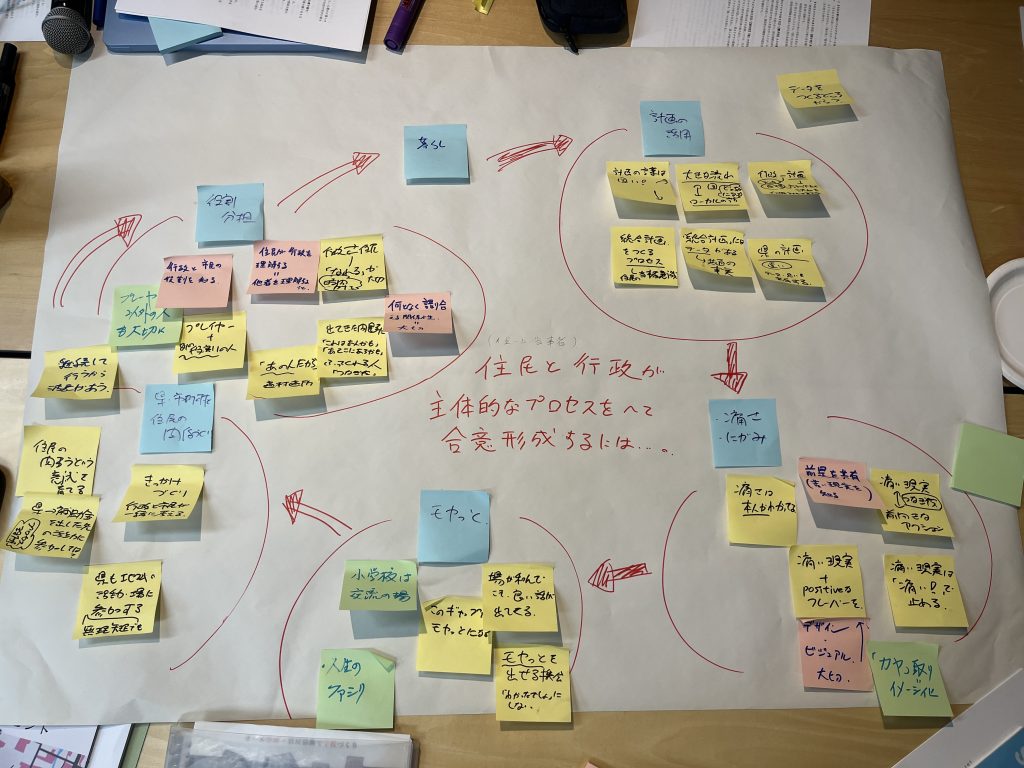

また、後半に行った「自分の現場・地域で分かち合いたい学びについて考えるグループワークでは、「住民と行政が主体的なプロセスを経て、合意形成するには?」というテーマを立て、意見交換を行いました。

*メンバーが学んだ、気づいたこと

・データなど地域の現状に向き合うためには、ある種の「痛み・苦み」伴うが、痛すぎる現実は逆に思考するエネルギーまで奪ってしまうのでは。

・そのためにも、一方的に痛い現実を見せる・理解させるではなく、参加者自身も(良い形で)「モヤっと」を出せる機会をつくることが必要。

また、不平不満ではなく、良い「モヤっと」を持っている人を場に連れてくることも場づくりのポイントになる。

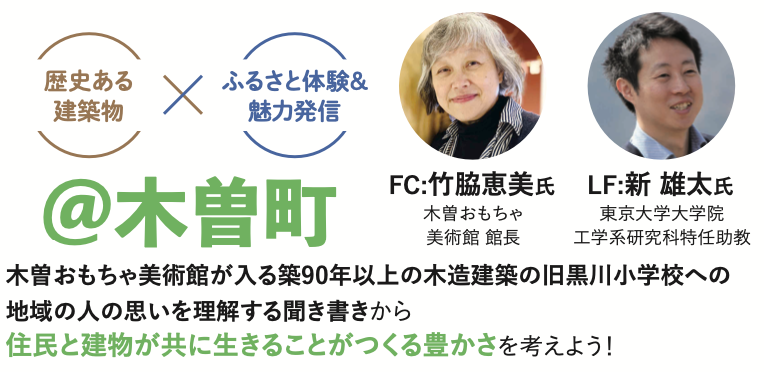

木曽チーム

「建物」は、役場、公民館、学校などの機能を担うために建てられますが、地域に住む人にとっては思い出の風景であり、誰かとの思い出が残る場所という意味もあります。

例えば、学校が廃校になった時に、住民の思いを無視して建物を壊す、全く別の用途に使うことは地域の文化を消すことにつながるかもしれません。逆に、新しい建物は地域にどう根付いていけるかによって、住民にとっての価値も変わっていくでしょう。

「建物は住民と共に生きている」という視点から建物と住民のつながりを見直すことによって、土地の文化を活かす地域づくり、建物を組み込んだコミュニティデザインを考えていきます。

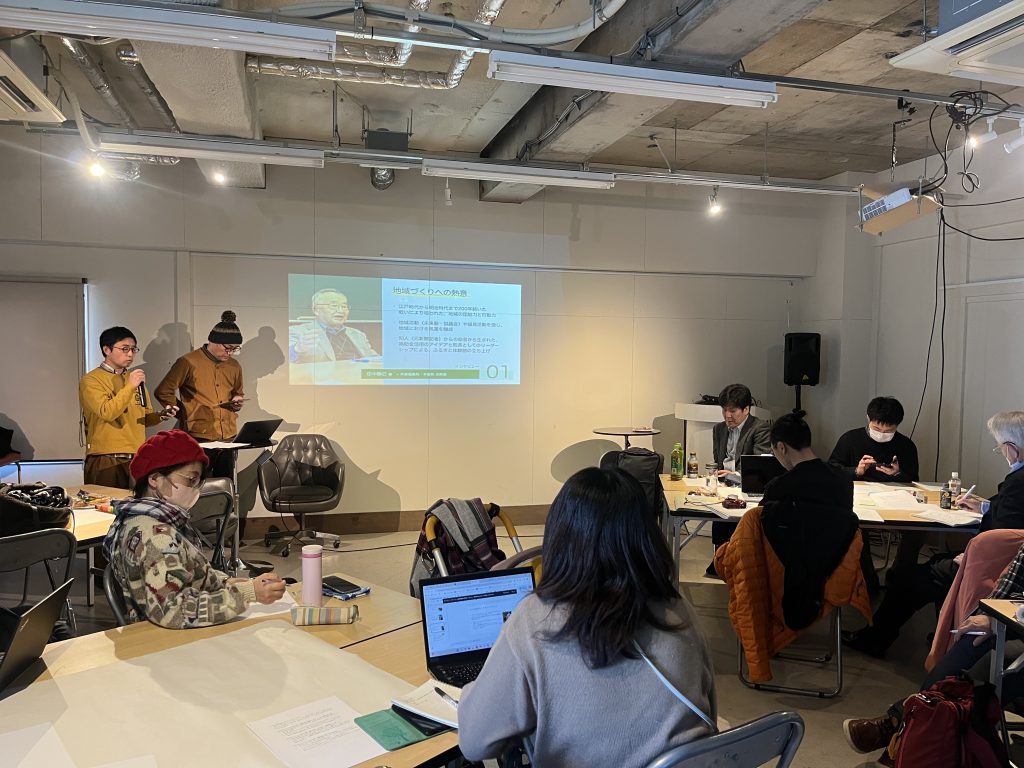

木曽チームは、

旧黒川小学校→ 木曽ふるさと体験館→木曽おもちゃ美術館と、地域の人々にとっての思い出の建物が形を変えて受け継がれていく歴史をさらいながら、

・当時黒川小学校に通っていた元生徒さん

・黒川小学校の建て壊しに反対し、木曽ふるさと体験館として建物を活かそうと活動されてきた方々

・現在の木曽おもちゃ博物館におもちゃ学芸員(不定期のボランティアスタッフ)として県内外から関わってる方々の声を丁寧にインタビューしました。

地域の人が感じる思い出の建物が変わっていく過程での「寂しさ」「怒り」など、「リノベーション」「利活用」といったポジティブにも見える現象の裏側にある思いを知り、改めて地域に対するリスペクトを持って声を聞くことの重要性を感じたという報告でした。

さらに、地域に関わる建物には「住民」「建物の管理・運営者」「建物の利用者(県外の場合もある)」という3つの存在があり、それらの思いが重なり合うことによって、地域の建物が魅力的なものになっていくのでは、という仮説から、次はより利用者に向けてのインタビューを進めていきたいということも紹介されました。

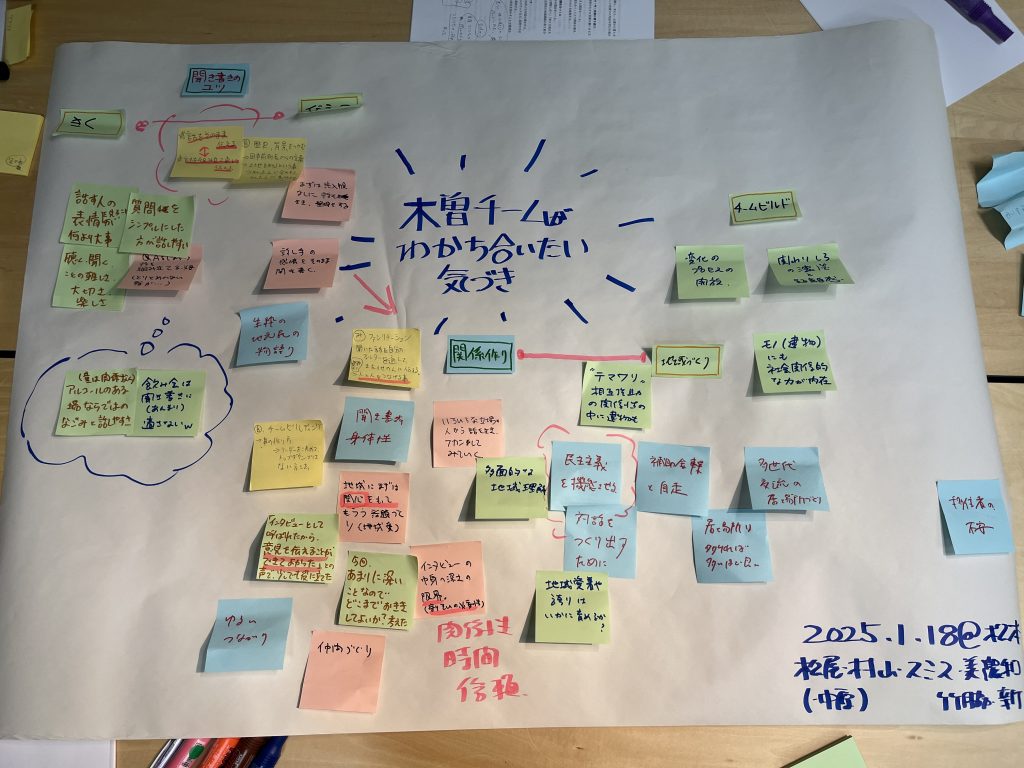

また、後半に行った「自分の現場・地域で分かち合いたい学びについて考えるグループワークでは、「木曽チームが分かち合いたい気づき」について意見交換を行いました。

*メンバーが学んだ、気づいたこと

・「地域に関心を持ってもらう」ためにも関係性を作ることが大事だが、その前に「時間」をかけて信頼関係(仲間づくり・ゆるいつながりなど手法は様々な方法がある)を築いていく必要があると感じた。

・ファシリテーションとは、自分が声を聞くだけではなくて、聞いた声を誰かに伝えていくことが大事。(今回のインタビューのように)それを通して、また間接的に地域のつながりを増やしていくことができるのではないだろうか。

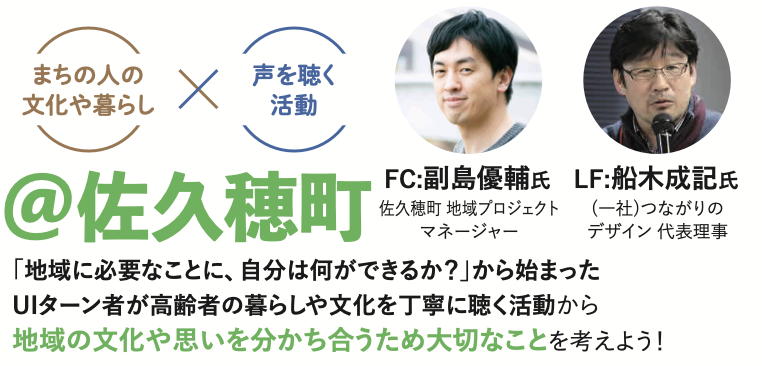

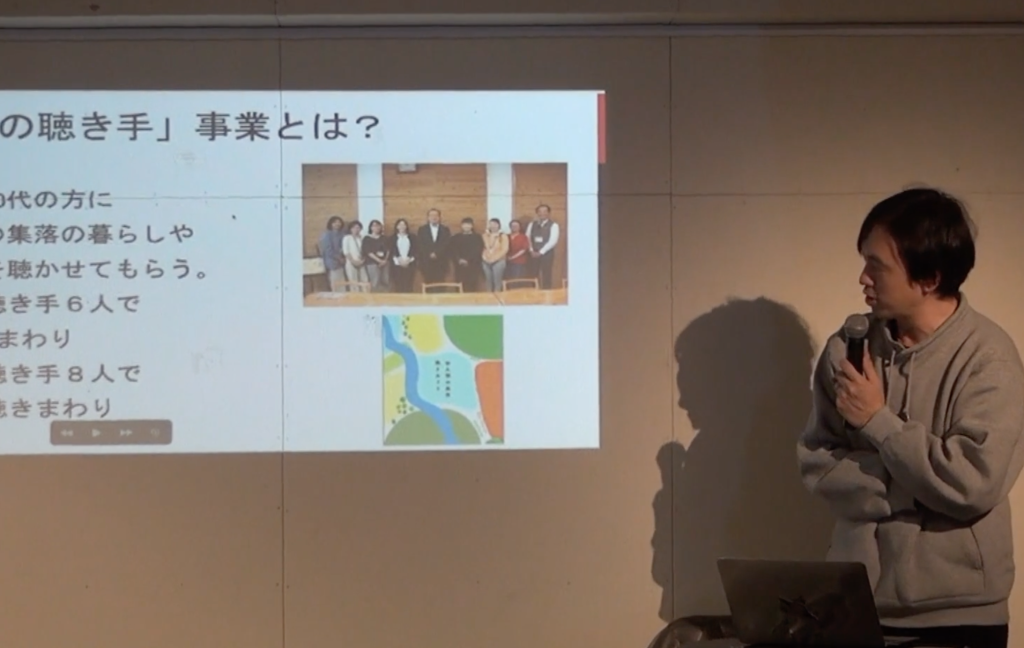

佐久穂チーム

「地域に寄り添う」ことは、いざ実践しようとすると、何から始めたらいいのか難しく感じてしまうでしょう。

特に、外から地域に入る人は地域の勘所もわからず、足が止まりがちです。佐久穂町の「集落の話の聴き手」を増やす活動は地域の文化を残すためだけでなく、UIターン者が地域との関係を深める機会にもなっています。

地域のこれからをつくる活動と地域の経験はどう結びつけることができるのか。地域の人の声を「聴く」ことの地域づくりにおける可能性を実践方法も含めて学びます。

佐久穂チームは、今回のフィールドコーディネーターであり佐久穂町の移住者でもある副島さんのこれまでの人生の聴き書き、副島さんの変化を外から見た人々へのインタビューを通して、副島さんが地域で実践している「聴き書き(集落の話の聴き手事業)」の意味を考えてきました。

初日には、副島さんに加えてメンバーの1人について聴き書きを実施して、その人の人生を聴き取るという練習などをしながら、実際に副島さんの関係者の方への聴き書きを行ってきました。

チームメンバーからは、実際に佐久穂町へ教育移住してきた方へのインタビューを通して、自分自身が地域の移住者として考えていることとのギャップを感じたという体験談が紹介されたり、

聴き書きから自分の現場をふりかえって「自分の地域についての魅力を言わないと、人が出ていってしまう。それを言葉にすることが移住したい人を増やす」ということが大事などの話がされました。

また、ラーニングファシリテーターからは、聴き書きを通して人となりを知ると「この人はこんな人だった」と伝えたくなる、それが言葉にするということであり、そうやってファシリテーターを介して人を知るということも、地域にとって大事なのではというフィードバックもありました。

また、後半に行った「自分の現場・地域で分かち合いたい学びについて考えるグループワークでは、「地域と共に生きるとは?(その姿勢や在り方とは?)」について意見交換を行いました。

*メンバーが学んだ、気づいたこと

・「地域の中で、地域も自分も幸せに生きる」とは何か?ということがチーム共通のテーマであった。

・「聞いたことを書き出すこと(見える化)」の大切さを感じた。聞いていくと地域の聞いてはいけないタブー(本当は残してはいけないこと)なども聞こえてくるし、今役に立たないかもしれないけどいつ役に立つかわからないというのがポイントなのかもしれないと思った。

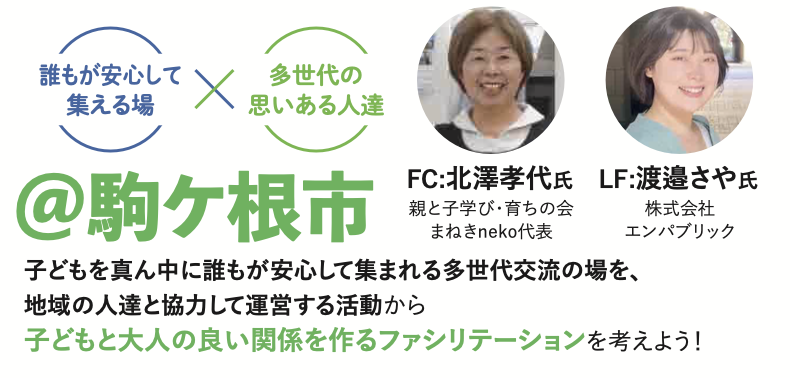

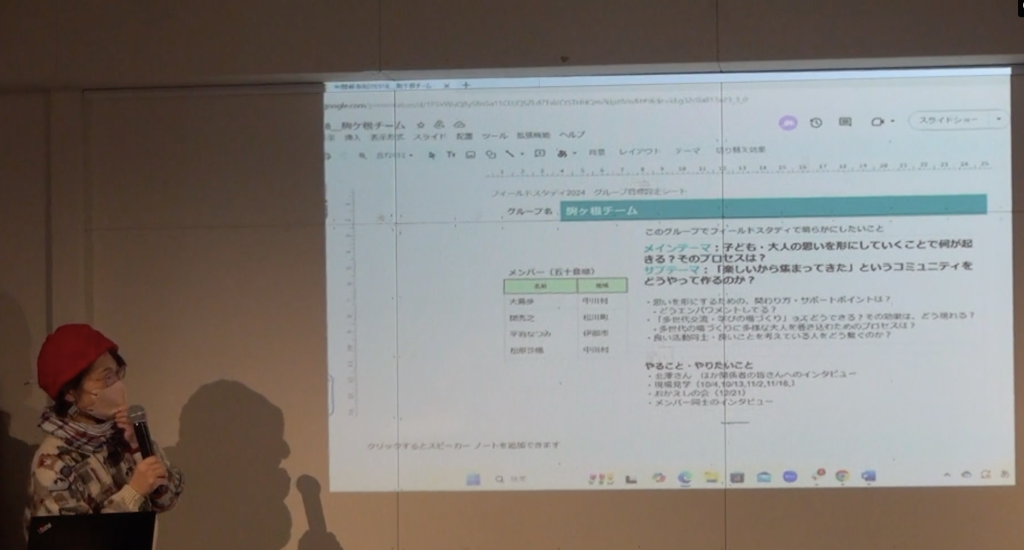

駒ヶ根チーム

子どもを支援する活動や多世代交流の場づくりに取り組む人が増えています。しかし、参加者や運営協力者を集めるのに苦労している活動も多くあります。

そのような活動をしていると、つい「子どものために」「高齢者のために」と力が入って、「しなきゃいけない」気持ちに自分自身が追われてしまいがちです。しかし大切なのは「支援するー支援される」ではなく、子どもも、高齢者も、関わる大人もそれぞれが場を楽しめていることではないでしょうか。

そのような一人ひとりが活き活きでき、良い関係ができる場をファシリテーションするとはどういうことなのか、現場を体験しながら考えていきます。

駒ヶ根チームでは、北澤さんが地域で実践しているイベントやチームでの打ち合わせに同席しながら、

・仕事の傍ら、自分のできる範囲で活動に関わっている方々

・イベントに参加したり、大人の手伝いを受けながら自ら企画を立ち上げて活動している高校生

・高校を卒業してからも運営メンバーとして関わり続けている大学生

・北澤さんの活動を共に支え、見守っているご家族

のお話を現場観察と合わせてインタビューを行いました。

それぞれ仕事や家庭など時間を無制限に使えるわけではないメンバーが忙しい中でも、「できることは、できるだけ手伝いたい」と感じられるチーム・コミュニティづくりについて、完璧を目指しすぎないことが大切など学びが深まると同時に「リーダー自身の負担をどのように捉えてるのか?」など、残された疑問もありました。

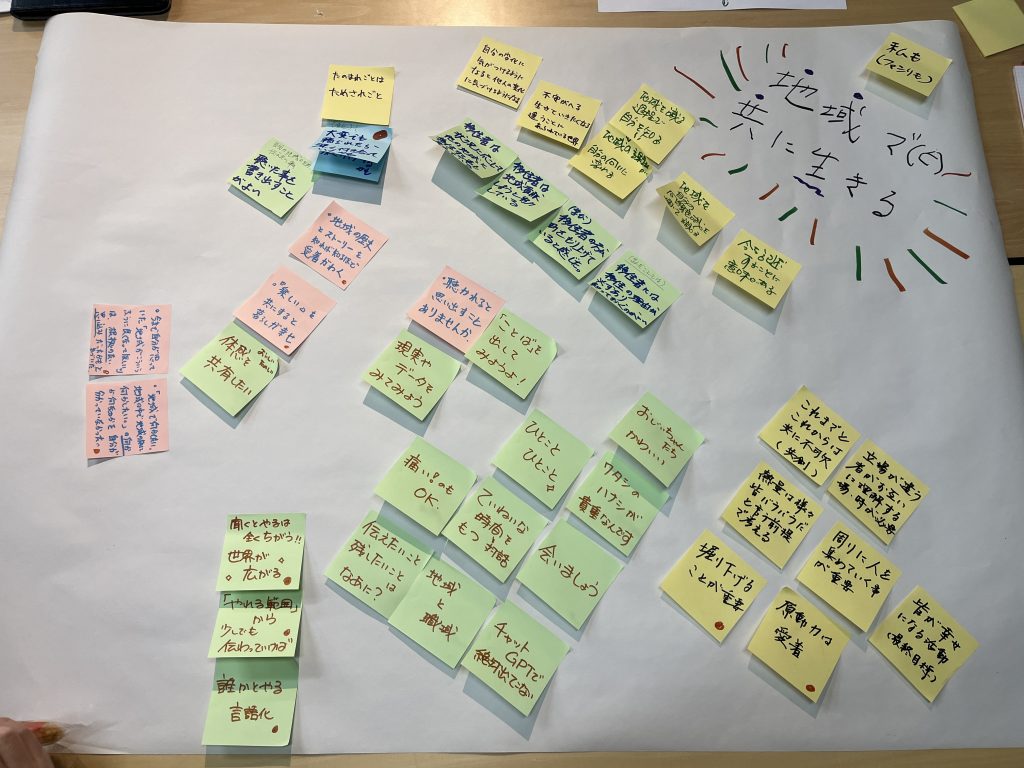

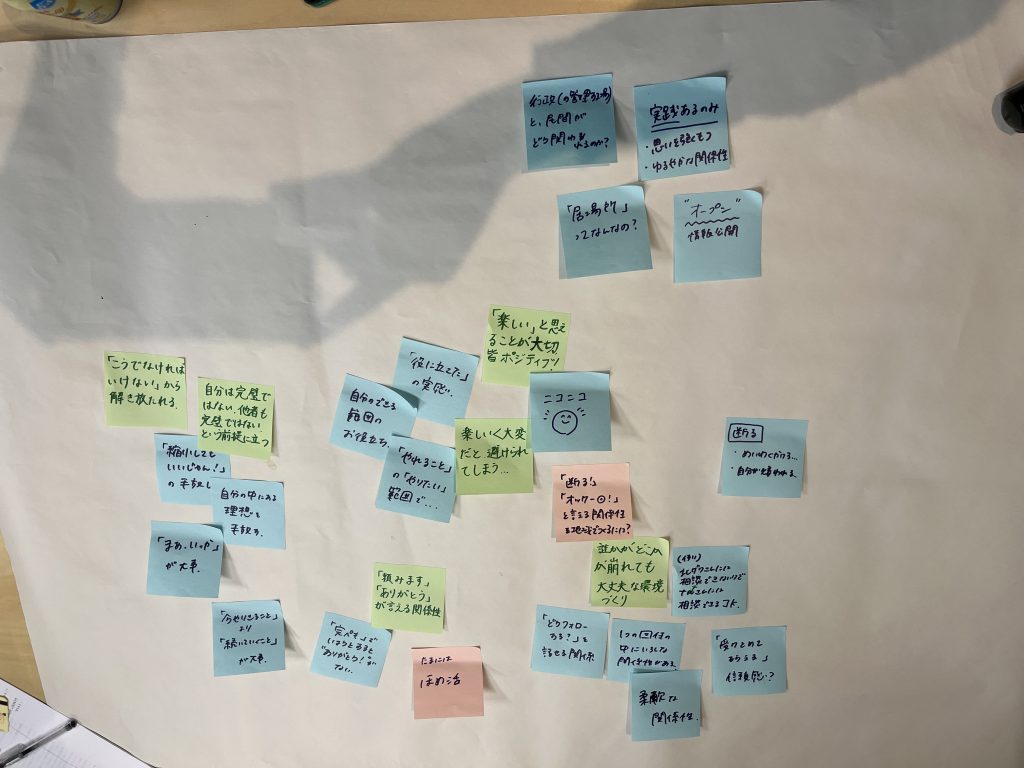

また、後半に行った「自分の現場・地域で分かち合いたい学びについて考えるグループワークでは、特に「自分自身がこれから実践していく時に大切にしたいこと・他の人とコミュニケーションしたいこと」について意見交換を行いました。

*メンバーが学んだ、気づいたこと

・特に場を運営する立場に立つことが多い中で、ついつい「”こうでなければいけない”を解放する」「自分も完璧ではない」ということが、「さまざまな人が参加できる楽しい場」をつくるのに大事だということを感じた。

・「メンバーの誰かが、チームのどこかが崩れても大丈夫な関係づくり」「”頼みます””ありがとう”が伝えられる関係づくり」は、場づくりだけではなく運営チームとして意識していきたいことだと思った。

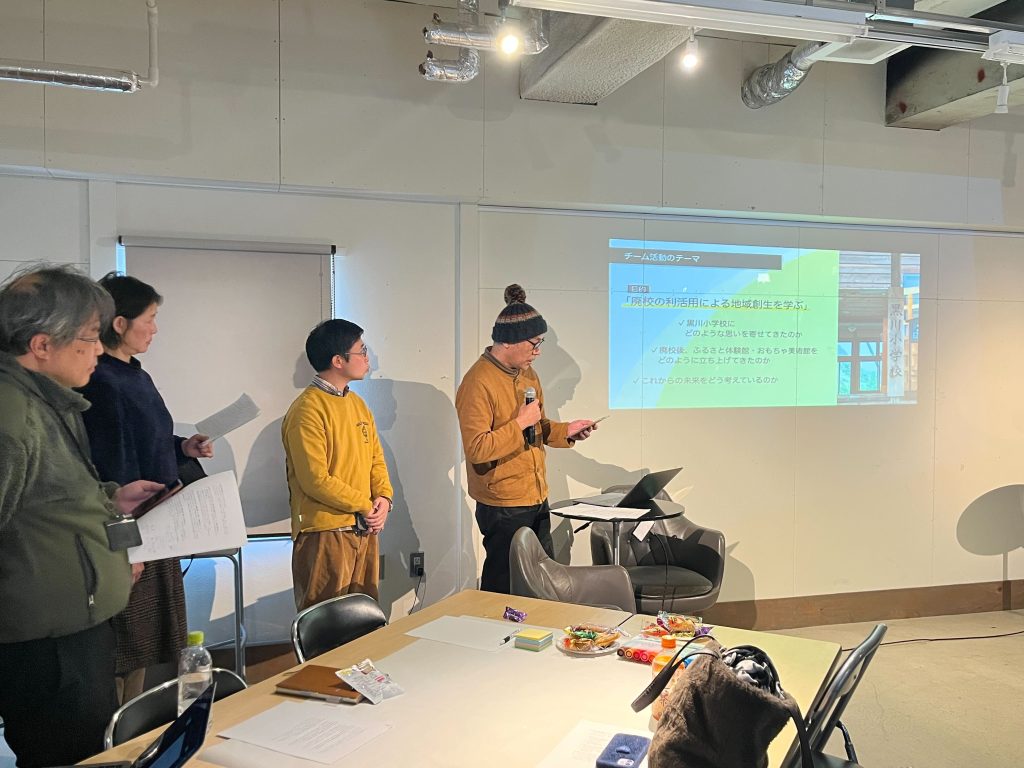

フィールドスタディを踏まえて・・・

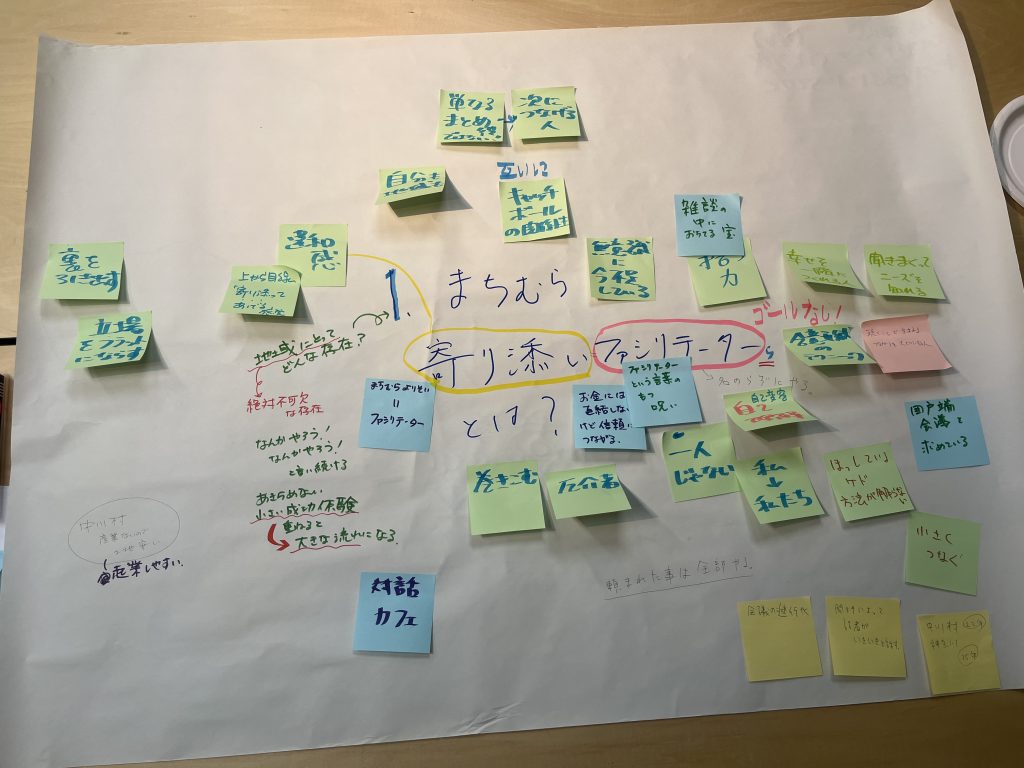

まちむら寄り添いファシリテーターとは?

後半では、今回のフィールドスタディでの学びを受けて、地域にこのような場づくりやファシリテーションを広げていく「まちむら寄り添いファシリテーター」という役割の価値を地域と分かち合うためには?という大きなテーマのもとに4つの問いでワールドカフェを行いました。

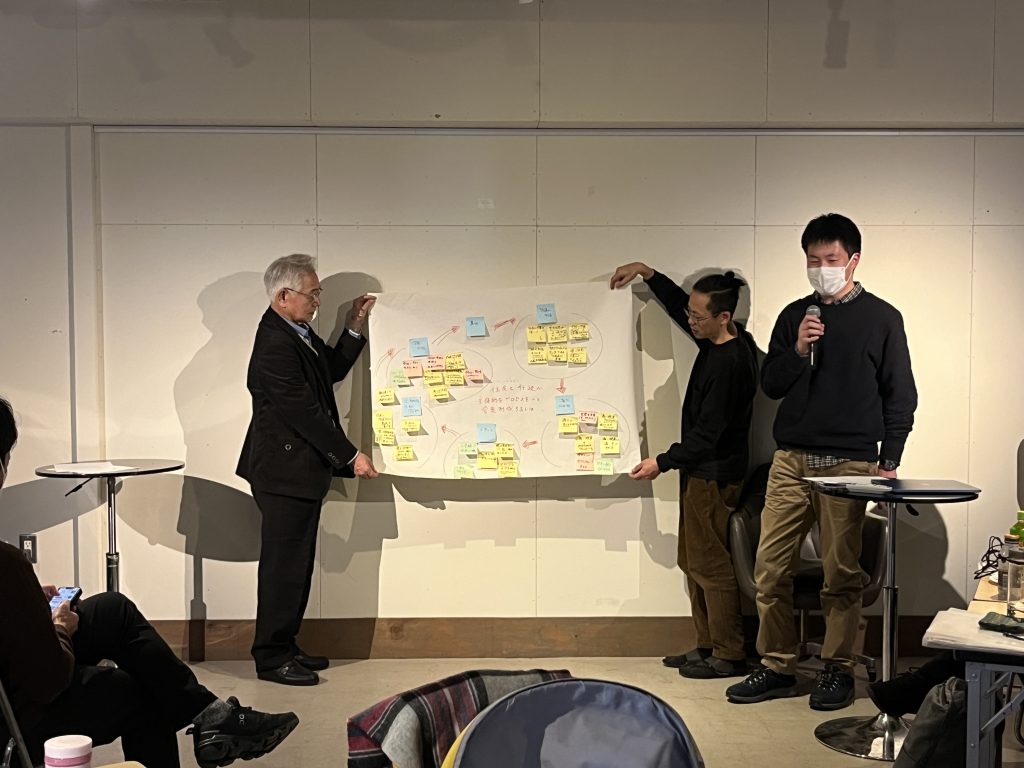

その後、模造紙を見ながら4つのチームからそれぞれ2回の対話の中で話した内容を共有しました。

Q. まちむら寄り添いファシリテーターとは?

・まちむら寄り添いファシリテーターは、地域を変容しようと頑張ってるではなくて、地域のためにやってることが本当に自分にも返ってきて、実は自分も変容してるんだということがポイント。

・そういう意味では、「寄り添い」っていう言葉も外部視点で地域を見ていて、少し偉そう。自分自身も地域の中にいるという感覚を持っていることが大事。

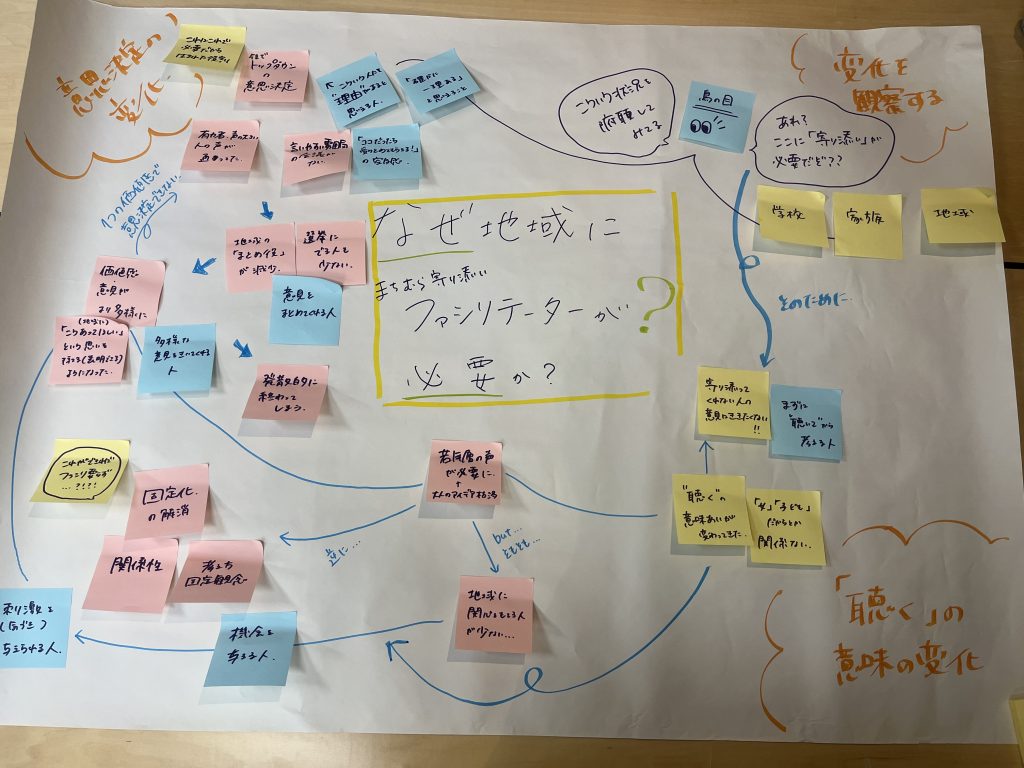

Q. なぜ地域にまちむら寄り添いファシリテーターが必要なのか?

・ファシリテーターが必要な背景として、地域の中の「意思決定の変化」が起きていることが上がった。1人のリーダーが導くトップダウンの時代から、そういう人たちが高齢化してきたことに伴って、多様でバラバラな意見が出てくる時代になってきた。

・いろんな意思決定の変化の中で、必要なことも変化し、ファシリテーターに求められることも変わってくる。

・まちむら寄り添いファシリテーターみたいな人というのは、「そういう地域の変化を観察してる人」。変化に気づいたり、あそこがこんがらがってるなみたいなことを鳥の目で見て、ここ寄り添った方がいいんじゃないみたいなことをさせてる人がいることで、より良い地域の方向性を作っていくことができるのでは?

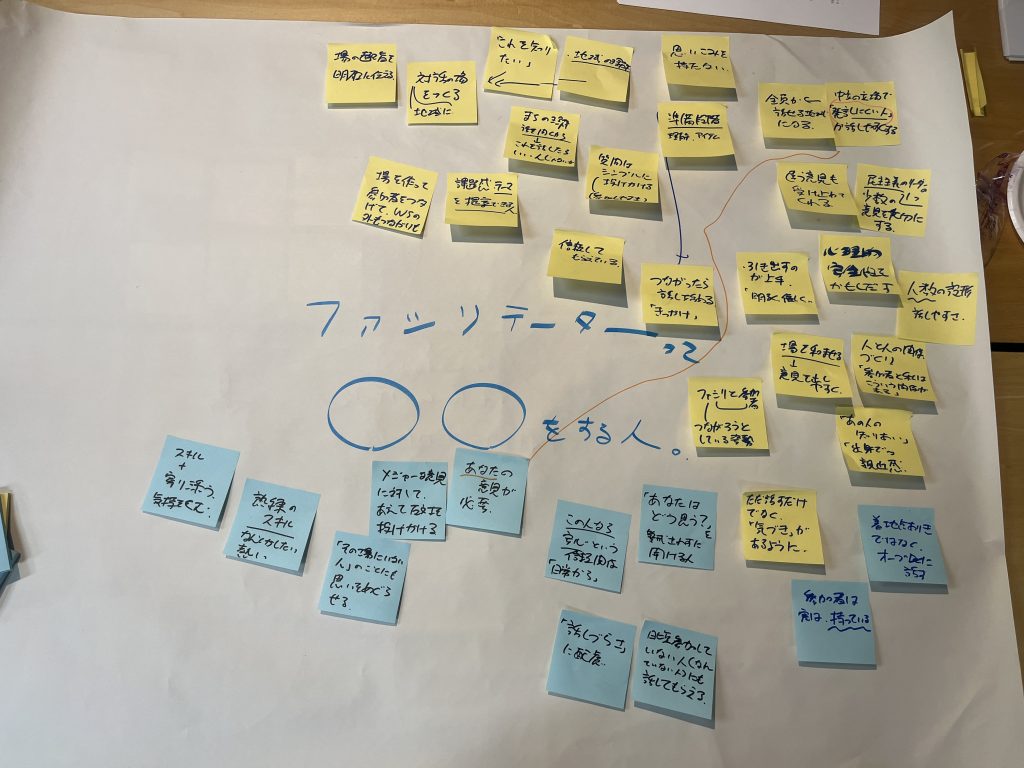

Q. 地域に寄り添い「ファシリテーター」って何をする人?

・地域に対応していくためにはテーマを設定する必要があるので、「テーマを作れる人」とか「問いかけれる人」が大事。

・皆さんの共通の課題として「和まないと話ができない。和みをどう作るのか?」という話が上がっていた。

・少数の人が意見を言いやすくするってことがすごく大事。そのためには、対話の中の承認だけではなく、雑談を通して「仲良くなれた!」という関わり・関係性が対話の前にあることが必要で、 だからこそ本音を話しやすいのではという話が出た。

・まちむら寄り添いファシリテーターは、「話しづらさや 発言しにくい人が話せるための関係作りとは何?ということを工夫し続けている人」なのでは。

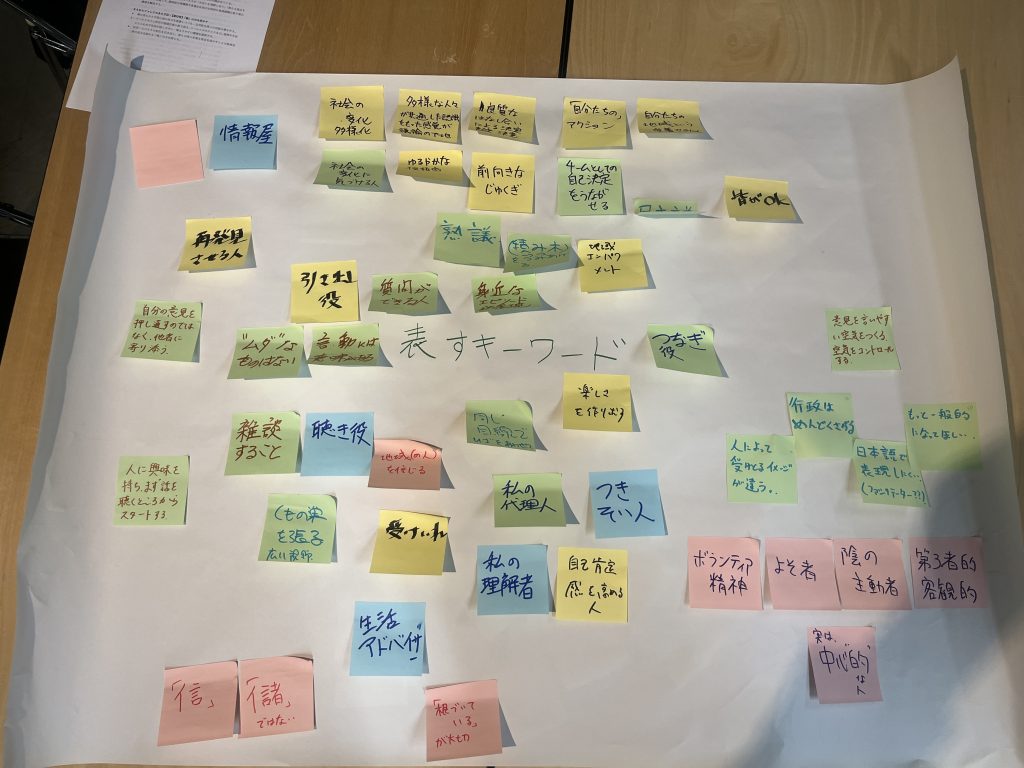

Q. 「まちむら寄り添いファシリテーター」を表すキーワードは?

・「聞き役」、蜘蛛の巣を張って「社会の変化にもアンテナを張ってる」、「問うことで人の意見を引き出せる」などは皆さんから出てきた意見だった。

・「熟議」など、チームとしての意見を引き出して、地域をインパクトを引き出せるということもキーワードになりそうだと感じた。

・やはり民主主義、先ほどのチームのトップダウンではないというところで、「チームの意思決定を促す」「チームとしての自己決定を促す」という言葉も大事だと思った。

・一方で、ダークサイドから見れば「影の主導者」という見方もできるという意見も出てきた(笑)

事務局より

各チームからの報告では、ラーニングファシリテーターから「もう最終発表に近いね」という言葉も出るほど、それぞれの地域で密度の濃いフィールドワークを実施していたということがわかった中間ふりかえり会でした。

さらに、後半の議論では、このような地域での住民の声を聞ける場づくり、その担い手としてのファシリテーターの重要性や意義を広げていくためにどんなワード・メッセージが良いのか話し合い、皆さんから新しい視点も持ち寄っていただきました。

本当の最終発表である3月1日に向けて、県内各地の受講生自身の現場・地域にどのような学びを分かち合っていけると良いのかをより深めて考えていければと思います。