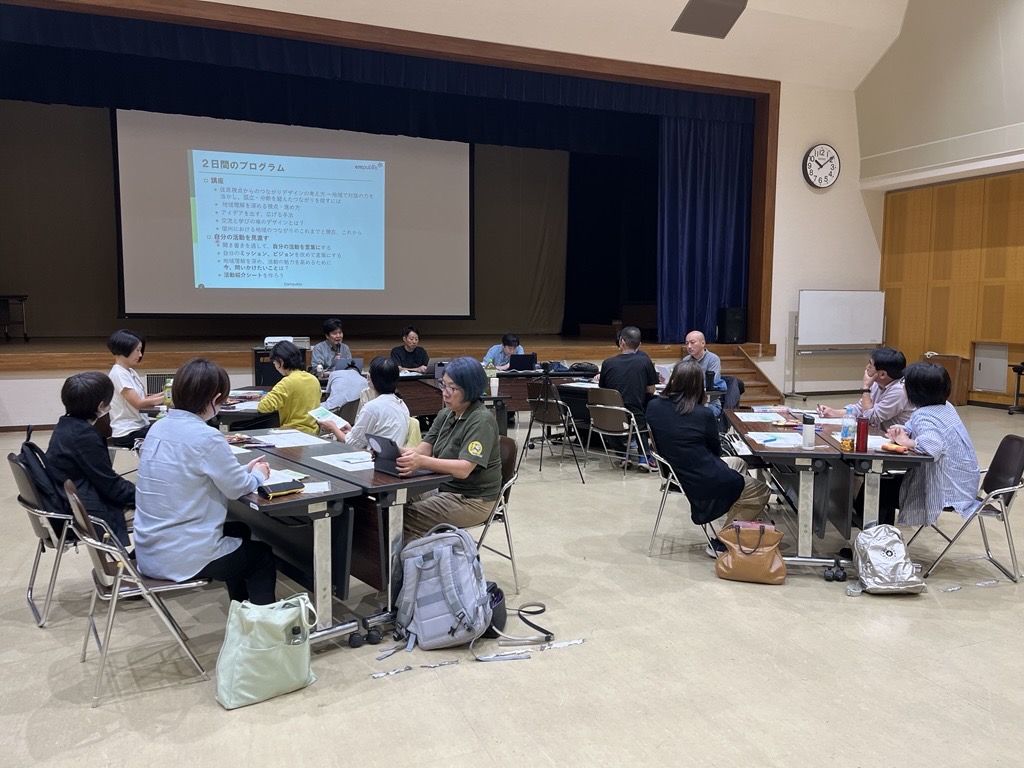

2025年10月2日(木)、3日(金)に長野県まちむら寄り添いファシリテーター養成講座実践プログラムが松本市の長野県合同庁舎講堂で開催されました。地域おこし協力隊や社会福祉協議会、生涯学習センター、議員、企業人など地域において多様なテーマで活動する25名のみなさんが集まり、3名のナビゲーターと共に地域の課題について整理したり、アイデアの出し方を学んだり、他の活動事例を分析したりしながら、自身の活動を改めて見直し、ブラッシュアップしました。多様なテーマで活動するみなさんですが「地域での関係づくり」という共通の課題があることで、お互いの活動について深い対話ができました。

【ナビゲーター】

・広石拓司氏(株式会社エンパブリック代表)

・新雄太氏(東京大学大学院工学系研究科特任助教)

・船木成記氏(一般社団法人つながりのデザイン代表理事)

相手と自分をしっかり観察できているだろうか?

1.第三者の目と地域に暮らす当事者の目、「2.5者の目」で観察してみる

地域においては、異なる立場や役割、背景を持っている人との対話や、昔から住んでいる住民と移住してきた人との関係づくりなど、難しいコミュニケーションを求められる場面があります。「デザイン思考」のプロセスから、地域での対話や活動に活かせるポイントを考えました。改めて自身の活動を振り返るとき、活動が自分だけの活動になっていないか、課題やニーズを自分はどう捉えているか、そもそもそれは本当に課題なのか…などについても考えていきました。その中で、第三者の目と地域に暮らす当事者の目、「2.5者」の目で地域や相手を観察し、地域の特性や相手の背景を含めて共感し、地域に暮らす「当事者の視点」で深めながら進めていく、ということを学びました。

2.「聞き書き」を通して自分の想いに気づく

まちむら寄り添いファシリテーター養成講座で大切にしている「聞き書き」の体験をしました。参加者がペアになり、「相手の話をとことん聞く」、「相手に関心を持ち、相手の言葉の背景や文脈も理解しようという気持ちで聞く」ことに挑戦しました。 対話の基本である「聴く」ということを体験した一方で、参加者からは、「改めて自分の想いに気づいて、「もっと話したい」と思った」、「問いかけられることで自分が気づかなかった視点をもらえた」、「自分の背景(生い立ち)と今やっていることが繋がっていることに気づいた」など、「聴かれる」ことで自身の想いに改めて気づいたという感想がありました。

3.深い理解と新たな視点での気づきを活かし、ビジョンやミッションを言語化する

「聞き書き」によって、改めて捉えた地域の課題と自身の想いを活動の「ビジョン」と「ミッション」として、言語化していきました。多様なテーマで活動する参加者とのワークを通して、異なる視点からの意見交換をしたことで、自身の活動についてより深めることができていたようです。「またここに戻ってきたいと思える地域になる」「世代や性別を超えて皆が活躍できる地域」「一人ひとりが役割や生きがいをもって助け合いながら楽しく暮らしていける地域を実現したい」「一人ひとりの身体感覚をアイデアの種にして、立場を越えた対話を通して共創形のむらづくり」「普通に暮らせる(できること、好きなこと、楽しめること、得意なこと)」などのビジョンが出ました。

自分の活動は地域にとって本当に必要な活動なのだろうか?

1.地域や住民のニーズをとらえるために、地域理解を深める

地域の課題として自分がとらえているものについて、講師から「そもそもどうしてそれを課題ととらえたのか(why)」を考えるのが重要、との話がありました。その課題に対し、今までどのような対応をしてきたのか、なぜその対応でもうまくいかないのか、地域の文化や風土の問題もあるのかなど、ワークシートをヒントに考えたうえで、グループでの対話を行いました。「同じテーマで話していると、自分にはない視点がもらえてよかった」「当たり前に思っていたことが、ほかの人の知らないことだった」という感想がありました。また、地域課題になるようなテーマについては、日常の流れではなく改めて場をつくって聞かないと話せないこともある、という話があり、そういう場の設定や対話の大切さを改めて認識しました。

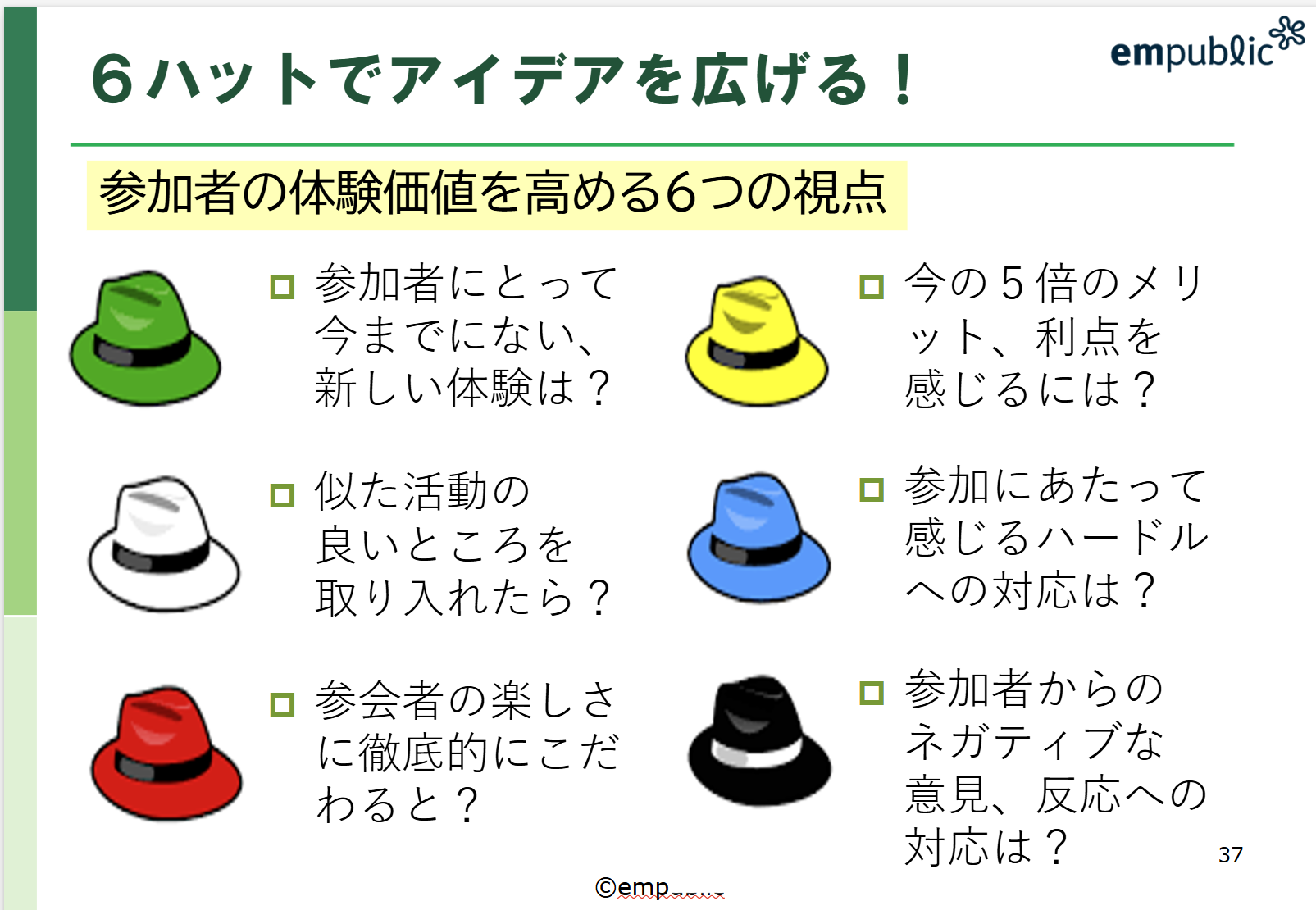

2.参加したい!と思ってもらえる活動にするためのアイデアの広げ方

地域の方が参加したい!と思ったり、協働やコラボが生まれたりする活動や場にするためのアイデアについて、グループでブレーンストーミングを行いました。「6ハット」という、いくつかの問い(設定)から考えるフレームワークを用いてグループで意見を出し合いました。「アイデアは量が質を担保する」ということで、たくさんのアイデアが出ており、各グループから笑い声が聞こえるなど盛り上がりました。

活動紹介や事例紹介で起きる学び合い、始まる協働

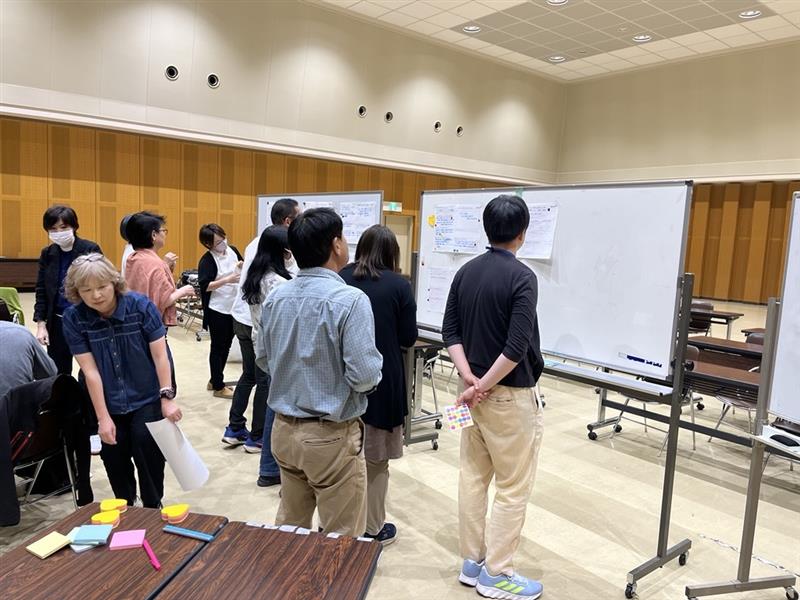

1.自身の活動をきちんと言語化し、紹介しながら対話する

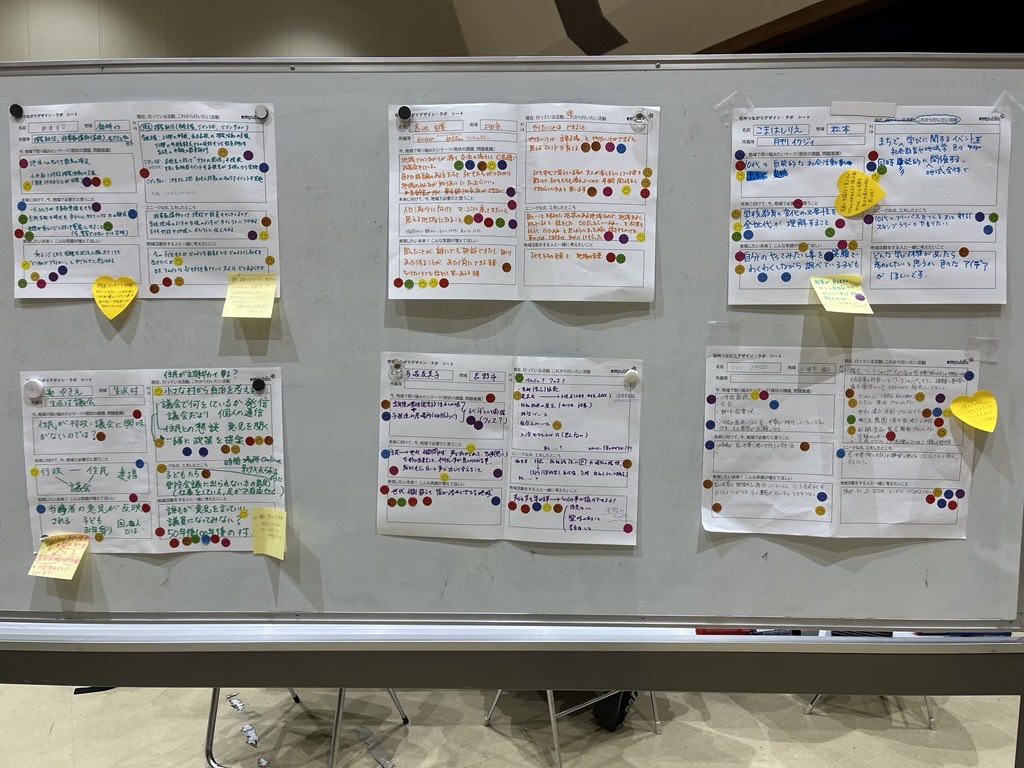

これまでのワークや対話で改めて気づいた自分の想いや、紡いできたキーワード、みんなで出したアイデアをもとに、自身の活動を紹介する活動シートを作成しました。「どうしてその活動に取り組むのか(課題や問題意識)」「地域がどうなって、どんな笑顔が増えてほしいのか」「どんな活動をしたいのか」について言語化し、作成したシートを掲示して、参加者でコメントし合ったり、いいねシールを貼り合ったりしました。きちんと言語化されたシートを間において対話や交流ができ、「こんな地域や活動があるよ」「このテーマ経験あるよ」「うちの地域ではこんなことしているよ」という具体的なやりとりになっていました。言語化したことで、お互いの学び合いが深く進んでいたようです。

2.他地域(他者)の事例から何を学ぶのか?事例を活かすとは?

事例を聞いて、同じように取り入れてみてもうまくいかないことがあります。事例を学んで活かすというのはどういうことなのかについて考えました。 事例は再現や一般化は難しいことが多く、「扱う課題」「関わる人たちにどんな変化が起こったか」「どんな発想の転換やきっかけがあったか」「どのように試行錯誤されて、どのように継続されているか」などの視点でプロセスを分析し、それについてどう感じたかを複数人で対話することが大切という話がありました。

3.事例共有の「場」を有意義なものにするためのコツ

分析と対話をセットで行うことで有意義な事例共有の場がつくれるとの説明がありました。その際のコツとして、「何のために学ぶか、なぜその事例を取り上げるか」という目的を明確に伝えること、具体的なエピソードを含んだ事例報告をしてもらうこと(プロセスがわかる)が紹介されました。事例共有後の対話の流れの例として、まずは事例を聞いて「いいと思ったころ」についてあげてもらい、さらに、自分たちに取り入れるために知りたいことや考えたい「問い」を考えてもらう、という説明がありました。

1日目と2日目の午前中は、講座・対話・ワークを通して、地域の課題と求められる活動は何か理解を深め、自身の活動を改めて言語化したほか、実践事例から学ぶために必要な視点と場の設定について考えました。多様なテーマや立場で活動する人が集まったことで、対話も深まり、ランチタイムの交流も盛り上がりました。 2日目の午後は、これまでの学びの実践として、ゲストをお招きし「地域の実践者の事例から学ぶ場づくり」を体験していただきました。2日目午後のレポートは後半でお伝えします。