2025年8月8日(金)に長野県まちむら寄り添いファシリテーター養成講座公開講座がオンライン(zoom)で開催され、「孤立や分断を超えて、人をつなぐ対話の力を地域づくりで活かすには」というテーマで「対話の力」の可能性について、実践者の活動共有をヒントにみなさんと考えました。

まちむら寄り添いファシリテーターの育成とつながりづくり

主催者である長野県地域振興課小林課長より、本事業の目的について説明がありました。「昨年度までに145名の修了生がまちむら寄り添いファシリテーターとして、地域で活躍している。長野県の持続可能な地域づくりのためには、人々が地域を見つめ直し、地域の価値や可能性、課題をとらえ直すことが重要だと考えている。そのために、住民のみなさんに寄り添い、その声に耳を傾けながら対話と共創の場づくりを行う「まちむら寄り添いファシリテーター」のような人材が必要と考えている」とのこと。 また、今年度は、対話と共創の文化を県内全域に広めるべく、講座の修了生だけでなく、多様な地域づくりの実践者が互いの取り組みを学び合い、各自の活動の進化拡大につながるネットワークの構築を図る講座を企画しているとのことで、「本講座をきっかけに地域や分野を超えて、対話と共創の担い手のネットワークの構築が大きく前に進むことを期待している」というお話がありました。

孤立や分断の広がる時代に改めて考えたい、寄り添う対話

まちむら寄り添いファシリテーターは、地域で暮らす住民として、身近な人々の声に耳を傾けながら地域の課題やこれから必要なことを話し合う対話の場のつくり手として、地域の人が自ら動くきっかけをつくる存在となっています。今の社会は「家族」「地域」「仕事」「楽しみ・趣味」のそれぞれの場で人のつながりの基盤が弱くなっており、「つながらないとつながれない」状況で、まちむら寄り添いファシリテーターのような人がより必要になっています。 「違い」が孤立や分断につながらないように、考えの違う人、共有度の低い人の声にも耳を傾け、様々な思いの人と共に考える「対話」の力を改めて考えてみたいと思います。

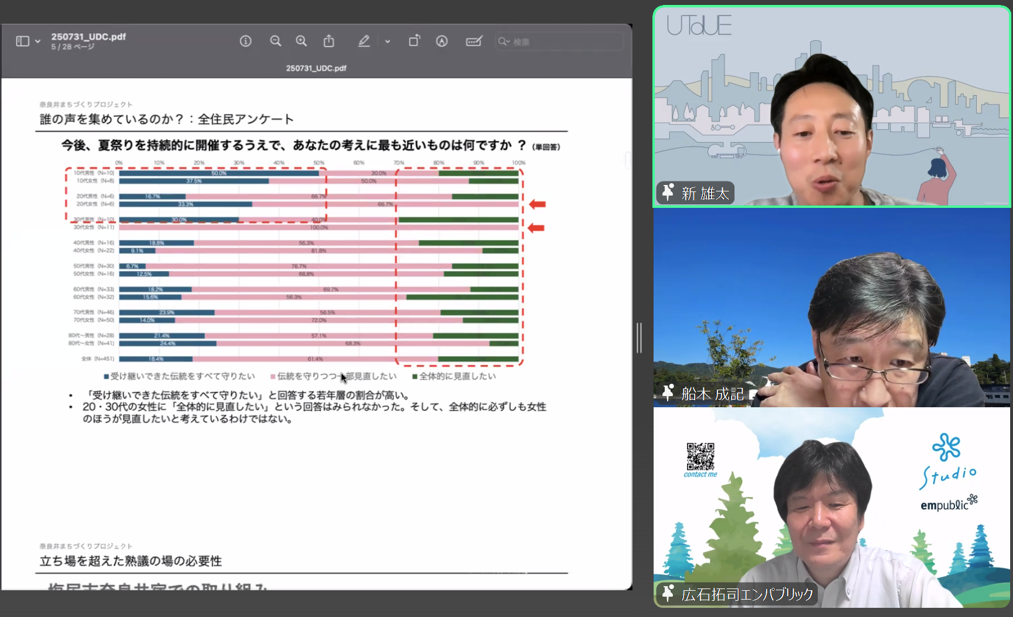

地域にある「当たり前」は事実なのか?

塩尻市奈良井地区の中学生以上全員にアンケートを実施した経験について新先生から共有がありました。地域の高齢者は「若者は祭りを変えたい(やめたい)と思っているだろう」と思い込んでいたのですが、実際には「伝統を守りたい」と考えているという結果が出たのです。「祭りについてきちんと知りたい。知ったうえで残すか続けるか考えたい」というのが若者の意見でした。コミュニティで暗黙的に共有されていることが事実とは違うこともあります。その後開催された「奈良井ラボ」で、アンケート結果を材料に対話できたことで、立場や年代の「違う」人がオープンに話すことができたということです。

「出会わない人」と出会う工夫と「違う」という前提

船木先生から根羽村での村民全員インタビューについて共有がありました。インタビューは村のビジョンを作成するために若手職員が直接村民の家に出向いて実施したのですが、地元を知らない若手職員にとっては地元を知る機会にもなったそうです。なかなか出会うことがない、話すことがない相手と出会う機会をどうつくるか、インタビューのようなきっかけを活かすことが「関係づくり」には必要だということでした。また、「「違いはもともとある」という前提に立つことが大切、違うからわかり合おうとし続けることがコミュニケーションだと思う。」というお話もあり、共感や対話を諦めずにテーブルにつきたいという対話の場での姿勢についてもお話がありました。

相手の立場や役割を理解して、自分たちができることをやってみる

昨年のまちむら寄り添いファシリテーター養成講座に参加した島崎さんから、上田リバース会議のフィールドスタディに参加して、行政と住民の役割や視点が全然違うことを改めて感じた経験について共有がありました。なんでも行政頼みにするのではなく、行政の役割を理解して、住民もできることをやる、楽しめる範囲で少し前に進めることをやってみるということも大切だと学んだというお話でした。講師の広石先生からは、「立場や役割、背景が「違う」ということに気づくことが関係づくりのきっかけとなることもある」というコメントがありました。

対話や場づくりを地域で実践するには

様々なつながりが希薄になる社会では、家族や友人など自分の強いつながりと関係ない人の「間にある関係性(新しい関わり)」を探ることが必要になるのかもしれません。その「新しいつながり」を模索しているまちむら寄り添いファシリテーターの実践から対話の可能性を考えました。

第1期修了生:副島優輔さん(佐久穂町、一般社団法人アンテナさくほ 代表理事)

2018年に埼玉県川口市から佐久穂町に移住した副島さん。地域おこし協力隊として移住支援や集落支援に携わった後、地域プロジェクトマネージャーとして地域おこし協力隊の伴走支援を行っています。

情報のベース(土台)を整える

移住時に集落支援員として活動していた時、台風による災害が起こりました。災害時の区長の活躍を目の当たりにして、「区長って何だろう?」という疑問からその区長達の動きを記録して伝えないといけないという思いに駆られたそうです。

そもそもなぜ区長のような「集落の役」があるのでしょうか。副島さんは区長の仕事をまとめたことをきっかけに、集落にある様々な役の成り立ちや仕事内容についてまとめた「さくほ集落の役の世界」という冊子を制作しました。役の成り立ちなどは、地域に長く暮らす人でも知らない人が多く、当たり前すぎて、確認することでもないと思われています。外からきた移住者が「知らないから聞く」という立ち位置で確認してまとめたことで、改めて地域の中で情報(知識)のベースを整えることができたそうです。

移住者と地域の人がいい形で出会い、地域のファンになる

副島さんは、「集落の話の聴き手事業」にも取り組みました。地域の住民が思う「地域の誇り」を聞き書きしていく事業です。たくさんの個性や情報を集めることができ、マップにしたり、文章にしたりすることで地域の情報をアーカイブすることができました。 「集落の話聴き手事業」には「移住者と地域の人がいい出会い方をする、移住者が地域のファンになる」というもう一つの目的がありました。聞き書きという活動は「きちんと聞く」という姿勢で相手へのリスペクトを示すことができ、移住者と地域住民との「いい出会い方」を可能にしました。「地域のことを好きな人の話を聞くと地域のことが好きになる」という船木先生からの言葉のとおり、聞き手になった人は「つながりをつくることができた」「まちに染み込んでいく感覚ができた」と話してくれているそうです。

第1期修了生:赤羽孝太さん(辰野町、一般社団法人〇と編集社 代表理事)

2016年〜2019年に辰野町で集落支援員を務めた後、2018年に(一社)〇(まる)と編集社を設立、企画とデザインと建築という手法を使って地域を再編集し、未来にワクワクする人を増やすため、イベント企画・運営、建築設計、不動産、シェアハウス、などの事業を行っています。

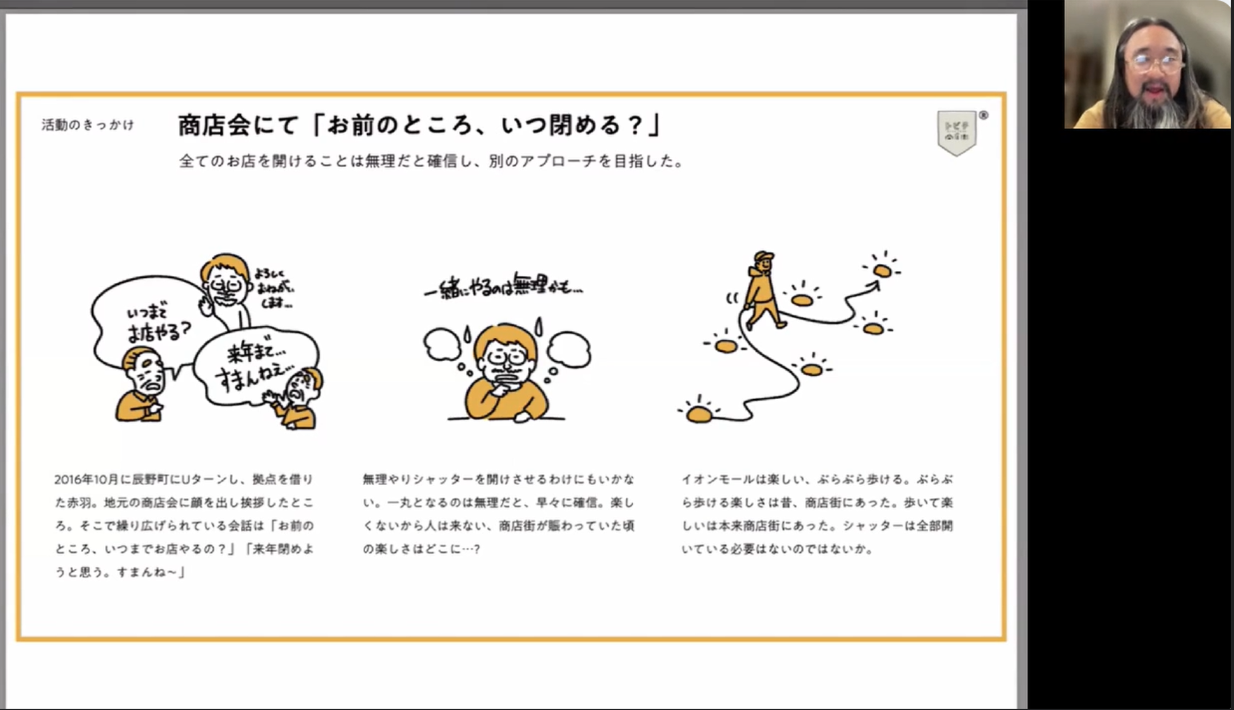

なんとなく知っている関係

赤羽さんは商店街の店主たちが「お前のところ、いつ閉める?」という話をしているのを聞いて、みんなの意見を取り一つに取りまとめるのではなく、違いがあるということを大前提に未来を考えることが必要だと考るようになったといいます。「一丸となってシャッター開けよう!というのは、閉めようとしている人にとっては居心地が悪いことにもなり得る」という赤羽さんの言葉にハッとしました。そこに気が付いた赤羽さんが、「歩いて巡って楽しい!」というのが商店街の意義だとしたら、全部が空いてなくても、空いている店をつなげばいいという発想の転換でつくったのが「トビチ商店街」。自立してそれぞれがしっかり立っているお店をゆるく括って、お互いが「なんとなく知っている」「お互いのお店を紹介し合える」という関係性をつくっているそうです。やる気のない人を無理に巻き込むのではなく、やる気のある人たち、楽しめる人達と小さくてもまずはやり始めたところ、今では地元の人も「自分たちも少しやれそうかな」となってきているとのことでした。

中心が分散している地域のリゾーム状態化

新先生から「なんとなく知っている」という関係があればあるほど、集合活動に参加する、という研究結果があるというお話がありました。また、空き家を再生すると地域とのつながりが再生するといわれているそうです。赤羽さんの活動で地域がリゾーム状態化(秩序が多中心的に分散している)しているイメージを持ったとのこと。人と人がつながろうとしがちだが、モノ(空き家や店舗など)が媒介することでつながりが生まれることもあるとのことでした。

第3期修了生:西山良子さん(豊野町、不登校・行き渋りの親の会 となりのチカラ代表)

西山さんは不登校や行き渋りなど、学校文化に馴染まないお子さんをお持ちの保護者同士で親の会を運営しています。

ネットではなくリアルでつながる安心感

西山さんはご自身のお子さんが学校に行かなくなったことについて、思いの外、親である自分が深刻に考えすぎているということに気づきました。どうして親子で苦しい思いをしないといけないのだろうと考えていたときに、インターネットで全国の経験者とつながることができ、自分の心配や深刻さが薄れていったそうです。でも、実生活では孤立したままで変わらない、「地域に話せるがあることが大事なんじゃないか」と思ったことが活動のきっかけとなりました。実際に活動してみると、リアルで話せることで「一人じゃない」という安心感を得られ、地域で孤立しないことは本当に大切なんだと実感したそうです。

対話はスキル、だからこそ学んで実践してブラッシュアップする

西山さんは活動の範囲が広がる中で、学校やクラスによる対応の違いを知り「学校と対話を通して連携できないか」と考えました。校長先生と保護者が話す対話会を実施したところ、リアルな保護者の声、家庭で起こっていることを共有でき、学校の理解が進み、柔軟な対応がされることになりました。子どもが安心して過ごせる環境が学校に増えていったそうです。

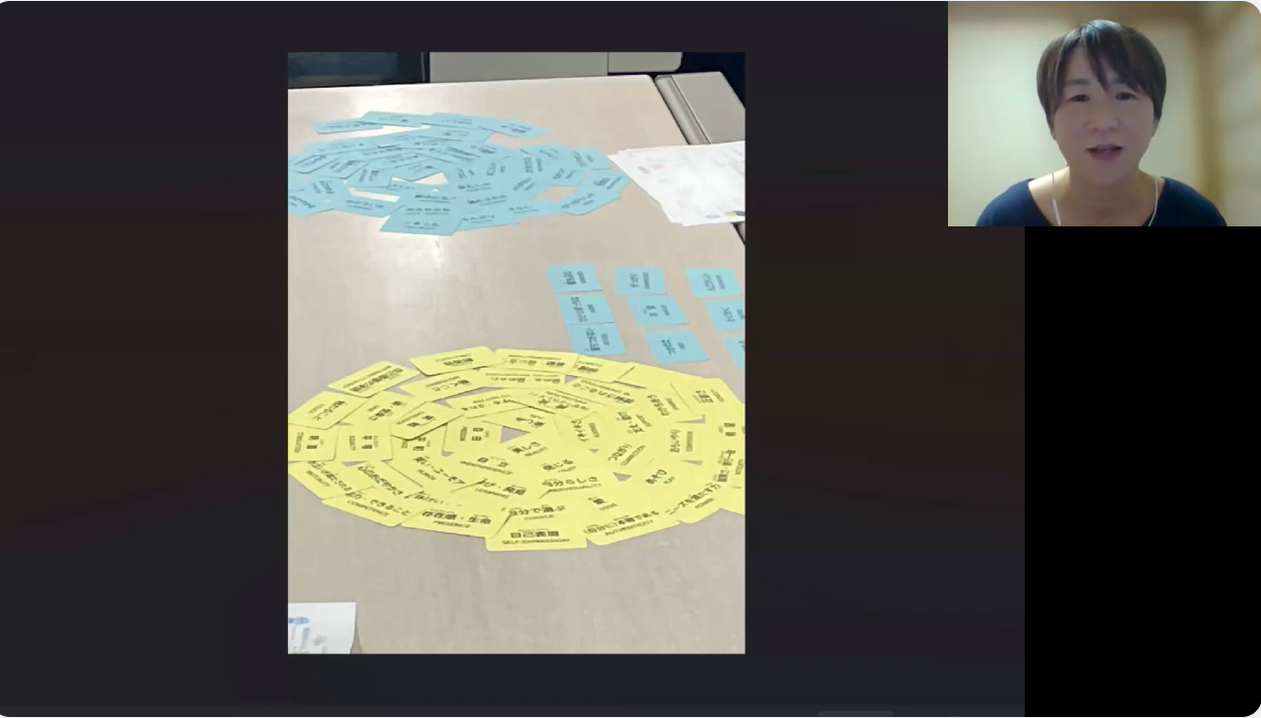

西山さんは「立場や視点が違う者同士がつながるときに、対話は隠れていた課題や今までとは違う解決方法を生み出す力があると思う。その際には「まずは自分の立場と視点を理解する」ことが大切。あまりに想いが強いと自分の経験や辛さをぶつけてしまいがち。それをぶつけずに、純粋な願いに変換して相手に伝えることを意識している。」といいます。相手の立場で求めていることは何だろう、と耳を傾け、お互いの理解が深められるような継続的なやりとりをすることで、信頼がうまれて、協力していくことができているという経験を共有していただきました。 そのように活動をしていても、「対話は難しい」と西山さん。対話は親子でも難しい。自然にできるものではなく、スキルとして意識的に学んで身に着けて実践してブラッシュアップしていくことが必要なのではないかと思っているとのこと。今は対話のスキルとしてカードを活用した共感コミュニケーションの勉強会も開催しているそうです。

「違うけどつながれる」という感覚を持った人を増やしたい

また、西山さんは「違う」ということが嫌がらせになったりいじめになったり「排除」に向かうこともある危険性を指摘します。大人も子供も対話の練習をする場が学校や地域にあれば、「違うけどつながれる」という感覚を持った人がコミュニティの中に増え、対話からつながりが生まれ、当事者として課題を見出したり、みんなで納得できる解決策を考えたりできる、自立したコミュニティが生まれるのではないかと思い活動しているとのことでした。

第5期修了生:松本寿治さん(松川村、地域おこし協力隊、株式会社Newtral.代表)

松本さんは2024年の4月から松川に移住しました。地域おこし協力隊として公民館活動に携わっています。やりたいことがやれるように、そんな人

住民の声を形にし続ける

松本さんは感情や課題を整理整頓して、何らか見えるようにしていく、そのプロセスの入り口となる「共感」がすなわち「対話」だと考えているそうです。コロナ禍で公民館に配属され、人と触れ合うきっかけをつくる目的で、公園にピアノを置いて自由に弾いてもらう「OPEN PIANO」という企画を考えました。3回実施して、40組くらいが参加したそうです。また、終活をテーマにした映画が公民館で上映されることをきっかけに、「遺影でYeah!!!!」という住民の遺影撮影を行うという企画を考えました。当初、行政はナイーブなテーマなので実施に後ろ向きだったそうです。そこで、実際に高齢者にインタビューをしてみたところ「ぜひ、撮りたい」「準備できてないんだよね」「もしやるなら声かけて」という意見を得るでき、それをもとに行政と話をして実現することになりました。取り組みがテレビなどのメディアで取り上げてもらったことで、地域の価値観が変わっていった感覚をもったそうです。ほかにも眠っていた写真を展示する写真展やソフトボールのピッチング講座、スマホ講座など、住民の声をきっかけとした企画に取り組んできました。これらの取り組みが評価され、住民のアイデアを形にする公民館だということで文部科学大臣表彰「優良公民館表彰」を受賞されています。松本さんは、「住民の声(アイデア)をいったん形にしてみることが大切だと思っている。そのことで対話が生まれ、「公民館はなんかアクションしてくれるぞ」という信頼が次の対話を生むという循環が生まれている。そうすると住民が公民館に来てくれるようになり、職員も住民の話を聞くことが当たり前になる。」と話してくれました。

対話の場にそれを必要としている人は来てくれているのか

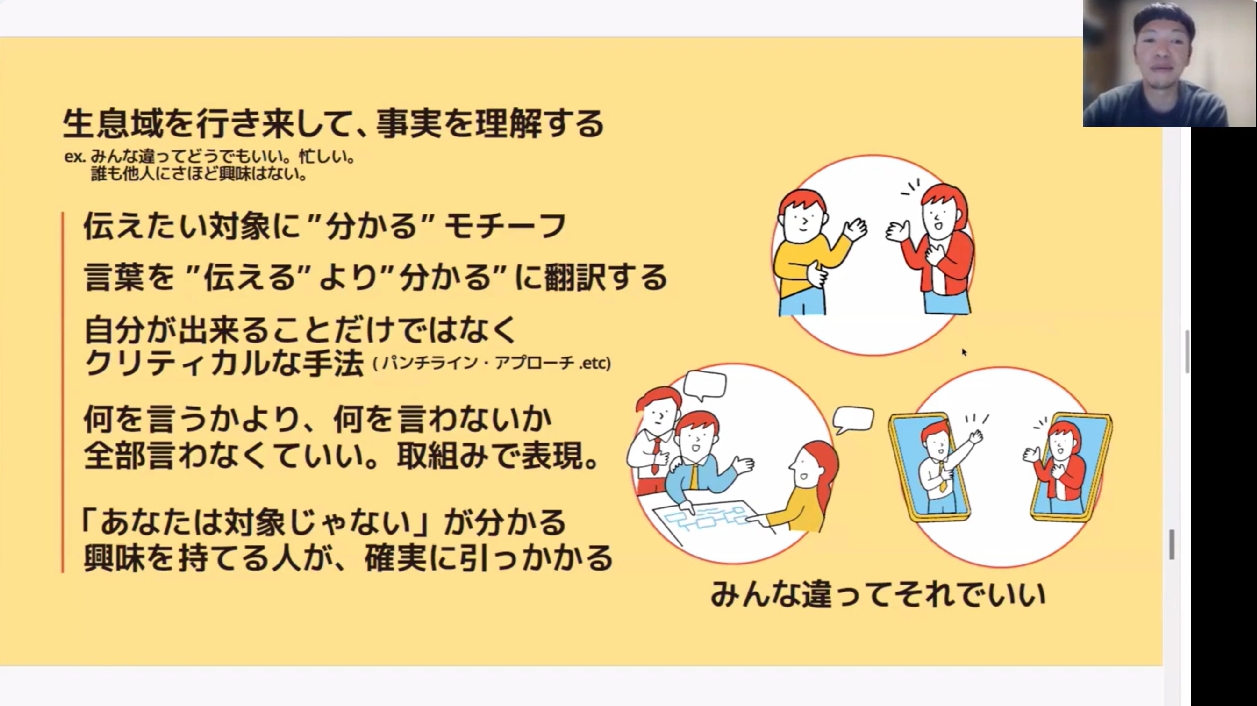

松本さんは、一方で「場」をつくるのではない対話のアプローチも試みているそうです。若者の自殺率が高いという課題について、対話や居場所づくりがしたいという話が出たときに、「対話の場に必要な人が来ているのか」という疑問がありました。そこでみんなで話してPodcastというメディアを活用して番組を作ることにしたそうです。対話は目の前のわかってくれる人ではない人にどう伝えるかの「越境と翻訳」が大切。 集めようとするより「みんな違ってそれでいい」でよくて、それぞれの生息域を行き来するファシリテーターが必要になるのでは、と提案してくれました。

わからないから寄り添う、わからないから対話する

4つの事例は「分かり合えないからこそ対話が必要」という内容でした。現場のリアルに向き合っているからこそアイデアが生まれ、実際につながる活動を実践されています。分断や孤立を考えるときに、分かり合える人や話が合う人と話したいと思うのは自然なことですが、「わかり合えないけど共通項があるんじゃないか」「わからないからこそ聞いてみたい」と考えてみることも大切です。そして、「違う人」とはつながりにくいから「場をつくる」ことも必要です。そんな役割をまちむら寄り添いファシリテーターが担っているのだと改めて考える時間となりました。